DiaryINDEX|past|will

| 2012年02月25日(土) |

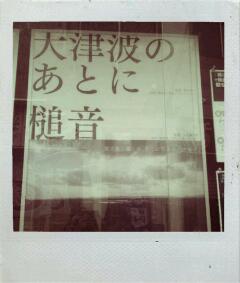

横川シネマへ『大津波のあとに』『槌音』を観に行った。

『槌音』

音が印象的な映画だった。震災前の祭りの風景、人でにぎわう駅のホーム、他愛ない日常の景色。そんな映像と震災後の映像が行き交う。この作品を撮った監督はその町の記憶を「音」で感じていたのかな、と思う。震災後の映像には人の音が無かった。あるのは叩きつけるような風の音だけだった。そのコントラスト。

『大津波のあとに』

前者に比べて映像も音声も静かな印象。仙台、東松島、石巻をガソリンがなくなるまで映像におさめた作品。

冒頭の十数分は人の姿が映らない。瓦礫の横を延々と過ぎていくカメラ。ニュース等で俯瞰の視線から映されるそれと違い、その姿は想像以上に大きかった。映像を見ているだけなのに、序盤からその威圧感に押しつぶされそうになる。

徐々に映像は人の姿を映し出していく。生後3か月の赤ちゃんを流されたお父さん、行政は長靴履いてここを歩いてみろと憤るおじいさん、泥にまみれた卒業証書を丁寧にティッシュで拭く学校の先生、黄色い毛布にくるまれたご遺体に手を合わせる自衛官、大川小学校の近くを警備するお兄さん。いろんな方の姿をカメラは切り取る。時には踏み込みすぎて「すみません」と消え入るような監督の声も聞こえたりする。難しい撮影だったと思う。どこまで踏み込んでいいものか、監督の逡巡が見え隠れする映像が何よりリアルだった。

印象に残ったシーン。

ある小学校の卒業式。君たちが二十歳になった3月11日午後2時46分。県外にいても外国にいても必ずまたここに集まってください。その間君たちがどうやって人生を生きてきたか教えてほしい。それを君たちへの最後の宿題にします。先生は君たちになにも与えられなかったが、君たちからはたくさんのものをもらった。そう卒業生に伝える先生の姿が心に残る。

卒業証書を探す父兄。うちの子のランドセルはまだ見つかってない、きっとまだ背負ったままなんじゃないかな。仕事で家に帰れず、翌日「きっと学校の2階にでも避難してるから迎えにいくべ」と向かった小学校の様子を見て、泣きながら帰ってきたお父さんの姿。

自衛官と一緒に家族を捜す青年。お父さんとおじいさん、おばあさんが流された。おばあさんはまだ見つかってない。けれど夢でおばあさんを見たから。自分の家の車を見つけた場所を探す。見つからない。だめだと理解しているけど、ふんぎりがつかなくて。写真の一枚でも見つかれば、家族写真があれば。

そう言いながら2週間以上経過しても水の引かない道路を見る。もう引かないんじゃないかな。そうつぶやき、ありがとうございました、と会釈して遠ざかる青年の姿を映したところで映画は終わる。

誰かが言った「2万人が亡くなったんじゃなくて、ひと1人が亡くなったという哀しみが2万通り来たんだ」という言葉を思い出した。事実を淡々と綴った映像ながら、今の自分の日常とあまりにかけ離れた状況にただ言葉を失う。自分に当てはめることすらできない。こうやってフィルムを通してそんな中にいる方の姿を覗き見し、同調して悲しくなることに自分の浅ましさを感じたりもした。けれど、見ないよりは見た方が良いと思う気持ちは変わらなかった。ひとは忘れる生き物だから、こういう映像を遺すことは意味があることだと思う。できれば色んな人に見てもらいたい作品。

公式サイトはこちら→映画「大津波のあとに」