Far more shocking than anything I ever knew. How about you?

全日記のindex 前の日記へ |次の日記へ

*名前のイニシャル2文字=♂、1文字=♀。

*(vo)=ボーカル、(g)=ギター、(b)=ベース、(drs)=ドラム、(key)=キーボード。

*この日記は嘘は書きませんが、書けないことは山ほどあります。

*文中の英文和訳=全てScreaming Bunny訳。(日記タイトルは日記内容に合わせて訳しています)

*皆さま、ワタクシはScreaming Bunnyを廃業します。

9年続いたサイトの母体は消しました。この日記はサーバーと永久契約しているので残しますが、読むに足らない内容はいくらか削除しました。

この日記のアクセス数:

*1日の最高=2,411件('08,10,20)

*1時間の最高=383件('08,10,20)

| 2006年07月03日(月) | psychosomatic medicine |

一週間前にもじょきちさんとこのbbsで読んだ、もじょきちさんの書込み。買ってきた水草を水槽に入れたら、中のエビがいきなり暴れだして全滅したという。熱帯魚などを大事に飼っているもじょきちさんだから、相当ショックだろうなあと思い、何か書こうとするのだが、書けない。

実は自分も相当ショックを受けていた。水槽という閉所から逃げられなかったエビの苦痛、それを見ているしかなかったもじょきちさんの苦痛。以後一週間、軽いトラウマになった。

動物を飼うというのは殆どの場合、生き物を物理的に拘束することだ。ケージも鎖も、人間なら「監禁」に値する。室内で放し飼いなら「軟禁」か。

飼われている動物はそれなりに幸せそうに見えたりするが、南北戦争以前のアメリカ南部の奴隷だって、開放されたらどうしていいかわからないから、今のままの境遇がいいと思っていたのだ。

犬をはじめとして多くの品種は、人間の都合だけでつくられた。アナグマを狩るのに適するように足を短くされたダックスフント、ブル・バイティング(つないだ牛と犬とを、どちらかが死ぬまで戦わせる闘技)の時に噛みついたままでも窒息しないよう鼻ペチャにされたブルドッグ、その体型に無理がある為8割が帝王切開でないと出産できないチワワやフレンチ・ブルドッグ。「101匹ワンちゃん」で人気のダルメシアンは、あの模様をつくる為の弊害として生まれつき30%が両耳、60%が片耳が聞こえないが、それだと商品にならないので生まれたそばから処分されている。

兎のイングリッシュ・ロップイヤーは、地面にひきずるほど長い耳につくりかえられた品種で、人間の世話なしには生きていくことも出来ない。そもそもロップイヤー(垂れ耳)自体が、走った時に耳を立てて体熱を放出することが出来ないので(兎は汗をかけない)、何かに追いかけられでもしたらオーバーヒートで死ぬことになる。

「売春がなくならないのは、女を買う男がいるからだ」という理屈にのっとれば、以上の悲惨な品種づくりの責任は全て、動物を「買う」側にある。

けれど私も多くの動物を飼った。可愛いからだ。心が休まる。体重30gのネズミに、パニックの発作を抑えてもらったこともある。

そして私は動物を食う。うまいからだ。

同じことだ。どっちにも責任を取るつもりはない。どっちかだけをいけないと主張する人間の言うことも聞く気はない。

習慣と歴史というものには、それなりの意味と重みがあるのだ。個人の都合や感情だけで、よその人間たちのそれまで否定するのは傲慢だ。

犬や馬は人間との長い関りの歴史を持ち、人間のために誇りを持って働き、そのせいで命を縮めたりもする。

盲導犬は、犬が本来怖がる車の往来に耐え、盲いた主人に道路を横断させる。そういったストレスから寿命が短い。

競走馬にいたっては、早く走る為の品種改良のせいで怪我をしやすく、酷使されたうえ、勝てなくなると処分されるので、平均寿命がわずか4年だ。(普通の馬は20〜30年) そしてサラブレッドは、この世でもっとも美しい生き物だと言われている。

psychosomatic medicine (心療内科)

| 2006年07月02日(日) | gynecology |

どうして私って何でも喉もと過ぎたら忘れちゃうんだろう。いい加減自分が婦人科系が弱いことを覚えておかないと。

昔から何だかんだとしょっちゅう婦人科系はやられている。今回も耳鼻科から処方されている薬の副作用が出た。また婦人科行かなきゃ。

初めて婦人科にかかったのは13歳の時。膝が、どうしても開かなかった。「開いて」と言われ、開かなきゃという気はあるのに、どうしても開かないのだ。そのうち何とか診察が始まったが。腹部に垂れたカーテンの向こうに数人の気配がする。何と、医者が新人だか何かを相手に講義していた。私の体で。

その後また膝が開かなくなり、とうとう医者は診察を諦めた。私の症状を心配して、わざわざM島(勿論婦人科も総合病院もある)から那覇の大きな病院まで私を連れてきていた母が、「死んだらどうするの!」と怒ったが、「死んでもいい」と涙目で答えた。

死んでもあの診察台に座るのは二度とごめんだと思った。

あれからずっと医者は大嫌いだ。

そういえば2003年にみつかった子宮内のポリープ、あれはその後どうなったんだろうなあ。

まあ、いいか、死んでも。

gynecology (婦人科)

| 2006年06月18日(日) | It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) |

14時にるみと立川で待合せ。の、筈が。

1時間近く遅刻。本当にごめんよぉおお!!!

カフェでコーヒー飲んで、15時過ぎにるみの彼とその友人が到着したので、4人で食事しに行く。要するに今日が、人生初のダブルデートなのだ。

私のお相手は例の、「お金持ちで見た目も性格も良く英語堪能なベーシスト」と、詐欺としか思えないような好条件(私的には特に最後のヤツが)の男性。ちなみに年下。

特に詐欺はなかった。「お金持ち」に関しては、趣味で土佐犬12頭飼っているということから考えても相当なものだろうし。「見た目」は、ブラッド・ピットやトム・クルーズ(両方とも映画を見たのに顔を忘れた・・・)よりもジョン・フルシャンテの方がはるかに好みな私の意見はおいておくとして、間違っても不細工ではないと思う。(るみやるみの彼氏は「いい男でもてる」と言っていた) 「性格」は、適度に明るく気さくで、会話もスムーズ、マナーも出来ているし、やさしそう。「英語堪能」は確認の機会はなかったけど、るみの彼(アメリカ人)が言うんだから間違いないだろう。

で、結局どうだったかって?

こういう会話がありました。

私: 「ジョン・ポール・ジョーンズもすっかり普通のおじさんになってしまって」

彼: 「ジョン・ポール・ジョーンズって誰?」

・・・はい、終了です。

ツェッペリンが好きで、バンドでベースをコピーしていながら、ツェッペリンのベーシストの名前を知らないことも充分あり得るだろうし、ましてそんなことを人を判断する基準にするのは馬鹿げている。

・・・でも、終了です。

ジョンジーのせいで安楽な人生を棒にふった責任を誰に取らせれば。(ジョンジーに取らせるわけにもいかないだろうしw)

お食事の後は、とりあえず車に乗る。彼の高そうなでっかい車。るみが「また違う車だ」と発言。おお。

高速ぶっ飛ばして新宿ロックバーCへ。21時入り。

今日は珍しくマスターがいないが、店員MG(g)が私の為にレッチリ、ホール、ニルヴァーナなどをたて続けにかけてくれる。ビートルズやレオン・ラッセルまで。彼が自分の好みでかける曲も私のどツボ。(マルーン5など) たまにちょっと私のど真ん中から外れると、これが何故か例外なくるみの趣味。(バックヤード・ベイビーズ、モトリー・クルーなど)

とにかく今夜のMGは素晴らしかったな。ジョー・サウスバージョン(要するにオリジナル)の'Hush'をかけるとは。ロックバー勤めはまだ8ヶ月くらいの筈で、その間にすごく色々覚えたんだというのがよくわかる。私も高円寺CRでそうだったわ。

男性2人は0時前に先に帰り、その後はるみと二人で気兼ねなく盛り上がる。

閉店までいて、1時半に新宿ロックバーGに移動。

実はGにいる間に、爆音で少々耳が痛くなる。本当は耳鼻科の医者に「お酒は駄目。安静に」と言われている身だっていうのに。おまけに一日三回飲まなければならない薬も、持って来ていないので飲めない。・・・ま、いっか。

5時の閉店までいて、そこからすぐのロックバーBへ移動。久しぶりに行ったら、ジョニー(キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル)の足が悪くなっていた。それでもびっこを引いて寄ってきて、撫でてもらおうとする。可愛いなあ・・・。

7時閉店(20分オーバー)までいる。今日は3軒とも閉店までいたわw

るみとカフェでコーヒー飲んで、10時過ぎ帰宅。

私も20時間もの長時間お出かけだったけど、横浜から来てるるみなんてほぼ24時間外出の筈。

ま、一昨年くらいまでは、3日帰らず飲み歩いたこともあったたけどね。

帰宅して慌てて薬を飲む。何と耳から出血していた。

ま・・・まあ、いっかw

It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) (大丈夫よ、単なる出血だから) *Bob Dylan の曲。(1974)

| 2006年06月16日(金) | Can you hear me |

新宿で授業して、荻窪に戻って耳鼻科へ行き、美容院で前髪を切る。

耳鼻科。12月頃からだましだまししていたけど、もう限界で、とうとう来た。

「何が原因かしら・・・」と不審気な女医さん。「鼓膜が腫れて、炎症起こしてますね。・・・とにかく安静にして。お酒はひかえて。よく眠って。治療に通ってください」

「きみ、何かしてるでしょう?」と物凄く不審気に外科医に訊かれたのは、2003年の6月。朝起きたら右手首から先が死んでたのだ。接続が切れたも同然で、何と全治一ヶ月。原因不明なので、外科医に訊かれた。「何か手を使うことしてるでしょう?」って。

PCやるって小声で言ったら、「どのくらいやるの?」と訊かれたので、「・・・かなりやります」とごまかしたけど。・・・だって一日15時間以上なんて、とてもじゃないけど言えないし。

今回は、「何か耳を使うことしてるでしょう?」とは訊かれなかったわ。だから答えなかった。

だって言えないもの。

「去年の夏にフー・ファイターズにはまったんです。iPodに入れて毎日毎日イヤホンで爆音で聴いてたら、だんだん耳がおかしくなってきて。なのにそれ以来イヤホン爆音の習慣がついちゃって。ピート・タウンゼントがイヤホンで難聴になったって聞いた時もヤバイなとは思ったんですが。・・・そろそろぽこさんバンドのコピーをしようと思ったら、耳が痛くてイヤホン使えなくて。かといってもうイヤホンでないと聞こえが悪いし。それでしょうがないんで診せに来たんです」

なんてね?

鼓膜の腫れがひいたらすぐ、イヤホン耳に突っ込んでコピーしなきゃ。

Can you hear me (聞こえる?) *In Your Honor / Foo Fighters (2005) の歌詞。

| 2006年06月13日(火) | You need to be yourself. You can't be no one else |

昨日mixiのレッチリのコミュに、新譜を批判的に捉えたトピックが立った。私もたまたま最初の頃に書き込んだが、これがあっという間にかなりの数の書込みがあって、新譜に疑問を感じていたファンがこんなに多いかと実感させられた。皆レッチリが心底好きで、なのに新譜がどうしても納得いかず、我が事のように悩んでいる。批判的な意見の殆どが、痛切な愛情や、捨てきれない信頼を感じさせる。2、3むかっときた意見はどれも内容のない空虚な賞賛だった。

書込みのひとつに、フランス語のサイトを貼ったものがあった。自動翻訳にかけてみたら、どうやらレッチリがトム・ペティを盗作したと言っている。問題になっているらしい曲を検索で探して聴いてみた。1993年の'Mary Jane's Last Dance'

聴いた瞬間、思い出した。これはいつだったか、元ダンナが好きだと言ってPVを送ってきた曲だ。どうりで。

どうりで'Dani California'を初めて聴いた時、どこかで聴いたような気がした筈だ。────そっくりだ。

検索してみたら、6/2には既に音楽ニュースに流れていて、アメリカでは結構な話題になっているようだ。'Complete rip off'(完璧な盗作)という容赦ない見出しがついている。あちらのラジオ番組では、ふたつの曲を重ねて流し、リズムもコードも展開もぴったり一致するのを聞いて大笑いしている。歌詞まで同じだと嘲っている。確かに詞も似ている。

このふたつの曲はサビだけが全く違うが。まさしく'Dani California'は、サビでいきなり曲調が変わるのだ。そこだけ別に作ったかのように。

これは盗作だ。意図したかどうかは別としても。

すっかり気分がささくれだつ。

「盗作」自体はどうでもいい。ドアーズの'Hello, I Love You'が、キンクスの'All Day And All Of The Night'の盗作と言われ、謝罪させられているが、別にどうとも思わない。

オアシスに至っては、開き直りを超えている。ノエルは、自分から堂々とこう言うのだ。「例えば'Supersonic'の間奏のギターは、ジョージ・ハリスンの'My Sweet Lord'に似ている。だけど真似したんじゃない。自然に浮かんだんだ。似てたからって何だ。あっちが盗んだんだ。俺が訴えてやる」───聞いていると、おかしなことに胸がすく思いすらする。(関係ないが、'Supersonic'はギターフレーズも含めて、'My Sweet Lord'の数倍優れた曲だと思う)

だがレッチリに関しては。この微妙な時期────4年ぶりの新譜、何故二枚組なのか、シングル・カットの曲が何故日本の映画の主題歌なのか、何より新譜自体の出来、色々な疑問が解決しないうちにまた余計な雑音がひとつ加わって、すっかりうんざりした。

要するに私は、この盗作問題を鼻で笑えるほどには、今度の新譜を愛していない。それをはっきり気づかされてしまったのだ。

こんなつまらないことが、大切な恋を損ねるのか。

そう、レッチリとの関りかたはまるで恋愛みたいだ。そしてこれは私に限らず、レッチリのファンは皆そうだ。だから、新譜の意見を出し合っているだけで、すぐ感情的になって一触即発の雰囲気となる。

You need to be yourself. You can't be no one else (おまえの流儀でいけ。誰の真似もするな) *Supersonic / Oasis (1994,4,11) の歌詞。

| 2006年06月12日(月) | Be quiet. Big boys don't cry |

まず最初に謝る。もしあなたがこれを読むことがあったら、ごめんなさい。

検索で偶然見つけた、歌詞を訳するブログ。10ccの'I'm Not In Love'を訳していた。全て男性の言葉になっていたから、コメントを書いた。「途中のセリフは女性の声だから、女性の言葉で訳するのが適当だと思います。ちなみに私の訳は〜〜です」と。

で、後から見てみた。気を悪くしたかな?と少し不安になりながら。2行だけとはいえ自分の訳まで書いたのはやり過ぎだったかな。

そしたらあまりにも意外なレスがあった。「女性の声の場所があったのですね。気づきませんでした」 そして、「ありがとうございます」とお礼。

呆気に取られた。何それ。何でよ。気づかなかった、って。

曲をちゃんと聴いてないの?

ブログのタイトルにはしっかり「音楽」という言葉が入っているのに。

曲のタイトルの下に「傑作」と書かれていて、この曲を賞賛する文句も書かれているのに。

「気づかなかった」?

WMPで'I'm Not In Love'をかける。人生で何百回目かに聴く'I'm Not In Love'を。ずっとこの曲を訳したかったけど、あまりにきれいで手が出なかった。そしてたった2行だけ訳したのがあのセリフだ。

Be quiet.

Big boys don't cry.

何故ならこのセリフはこの曲の命だからだ。

'I'm Not In Love'は、この世で一番女々しい曲で、馬鹿馬鹿しいほどまるわかりの愛情を垂れ流している。これがまるわかりなことは、本人である男性も知っていて、半ば確信的にやっている部分もあるが、結局はどうしようもないくらいの恋慕の情なのだ。

好きだ、と彼は訴えている。好きだ、好きだ、好きだ、好きだ、と無能さを不器用さを丸出しにして。

そうして、裸の魂ほど女の心を打つものはない。男の強さなんて何ほどのものでもないが、生き物の牝は無力なものを見ると本能で抱きしめるように出来ているのだ。

彼女が彼を愛しているかはわからない。いや、愛していない可能性が高そうだ。でも、だからこそ彼女は心からのやさしさを込めて言うのだ。

泣くなんて、子供みたいよ、と。

そう、彼は泣いているから。涙が見えなくても、彼女にはわかる筈だ。

───ああ、こんな気恥ずかしい曲は、一生に二度とは書けやしない。ギリギリのところで、透明なうつくしさを保って立ち尽くしている。無駄な音が、無駄な展開が何ひとつない。

私がこの曲にこんなに入れ込んでいること。訳詞(大好きな曲に限る)をする時は必ずイヤホンで耳に直接音を入れてエンドレスで聴き続けること。必ず気分を高揚させたままノンストップで最後までやること。例えばレッチリのように曖昧な言葉が多い場合は、ほぼ全部の単語を念の為に辞書でひくので、時には1曲に4時間かかることもあること。そんなことは全部、あのブログの持ち主には関係ない。

わかってるけど。よくわかってるんだけど。

────どうしても。自分がずっと長い間、うっとりと眺めてきたものを、軽く扱われたような気がして、涙が出た。

こんな馬鹿な文章は書かないほうが賢い。

でもこの愚かしい感情の奔流を記す為に、この日記はある。

そもそもこの日記自体が愚かしさの象徴だし。

だから書いた。

Be quiet. Big boys don't cry (黙って。泣くなんて子供みたいよ) *I'm Not In Love / 10cc (1975) の歌詞。

| 2006年06月09日(金) | By the way I tried to say I know you |

「新譜どうだった?」と訊かれるたびに、無言の笑顔で逃げていた。結局一言も発しないまま、自分のサイトで他の人たちの意見を募集したりして。

「新譜どうだった?」と訊かれるたびに、無言の笑顔で逃げていた。結局一言も発しないまま、自分のサイトで他の人たちの意見を募集したりして。

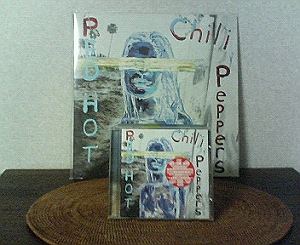

もう一ヶ月もたつっていうのに。レッド・ホット・チリ・ペッパーズの新譜'Stadium Arcadium'が出てから。

私はレッチリが2002年にBy The Wayを出した一ヵ月後にScreaming Bunnyになった。そして秋には、このアルバムが私のバイブルになっていた。'Californication'も'Blood Sugar Sex Magik'も素晴らしいけど、でも私は'By The Way'気狂いだから、といつも言っていた。そしてあの頃から、レッチリの次のアルバムが出ることが信じられなかった。私にはレッチリは一枚出すごとに成長しているように思えたから。だったら次のアルバムは'By The Way'を超えるの? そんなことってあり得るの?

'By The Way'と私は、天上の恋のようにエレガントに出会った。2002年の夏、TVもラジオも音楽雑誌もない生活をしている私は、今の音楽なんか一切知るわけもなく、ネットでCDを買うんでも、ずっと以前に出たものばかりだった。ダンナを追い出し仕事を辞め、6歳下の男の子とつきあいだした。つまらない男だったけど、音楽の知識は凄かった。私の聴きたがるものを片っ端からくれた。

数年ぶりにローリング・ストーンに通い始めたら、お馴染みの古いロック、たまにかかる新しいロックの中でふと私の注意を引く曲があった。

彼を連れてストーンに行った時、その曲がかかった。「ねえ!」と腕をつかんで言った。「この曲、何?」 そしたら彼が答えた。

「レッド・ホット・チリ・ペッパーズの'By The Way'だよ」

やがて家に彼から'By The Way'のCDが届く。(彼とは既に会うのをやめていた) すぐにかけて、7曲目で声を上げた。「ああ!これもレッチリか!!」って。

その曲は2、3度ストーンで聴いていた。聴くたびに心が平静でいられなくなった曲だ。曲名を見たら、'Can't Stop'とあった。

毎日毎日毎日。家で'By The Way'を聴いた。

やがて11月の寒いロンドンに出かけて、街を歩き回ると、あちこちでしょっちゅう'By The Way'の音に出会った。たいていはアルバムを頭からそのままかけていたから、私はしょっちゅうあちこちで動けなくなった。

靴屋の前を通ったら、'Throw Away Your Television'がかかっていたので、用もないのに入った。店員が寄ってきて"Can I help you?"と聴くので、"Just looking."と答えながら、本当は"Just listening."なんだけどと思っていた。

私はロンドンに音楽を聴けるものを一切持っていかなかった。なのに'By The Way'は、まるで私がMDプレーヤーで持ち歩いたかのように、私について回った。実際の音がない時にでもだ。夜中に酔っ払ってB&Bに戻った時に私ははっきりと'This Is The Place'を聴いたし、アールズ・コートの駅で自分に'Don't Forget Me'の孤独な旋律が襲いかかった時、シャレではなく、私は本当にこの瞬間を忘れないだろうと思った。

'Dosed'と'The Zephyr Song'は、二人の女神のようにきれいで優しかった。

'By The Way'(曲)は完璧だと思った。どうやったらこんな曲が書けるんだろう。

とにかく16曲(この曲数は多過ぎると思うが)中14曲が自分の中での5つ星になったし、全体も見事に調和している。

それより何より、もう思い入れとして、これは私の聖典だ。だからもしも誰かが'By The Way'にけちをつけても、私はきっと少しも気にしないと思う。地動説を否定されているのと同じだからだ。ひょっとしたら私は笑い出すかもしれない。

そうして2005年の終わりにレッチリが新譜をつくった。10月には録り終えていたとか、ジョンが仕上げにこだわって発売が伸びたとか、とにかくなかなかリリースされない。一度は3月に発売決定と言われたが、結局は5月になった。

二枚組であることへの懸念、先走って聴いてしまったDani California、色んな思いが交錯した。偶然にも発売日には旅行に出ていて(私は後から、自分が潜在意識下でわざとこの日を選んだような気すらした)聴くのが遅れ、一度聴いてからもなかなか再度聴く気になれず、聴いてもすぐに意識が逸れて集中が続かず、二枚目のラストまでたどり着くことが殆ど出来ない。

人に感想を訊かれてもきちんと答えないまま、自分のサイトで「感想を募集」してみた。ある意味時間稼ぎのようなところもあったし、本当に「困って」いたんだと思う。

その間ずっと思っていたこと。'By The Way'を聴いちゃいけない。聴けばきっと、SAを聴く気をなくす。

なのに今夜、6/7の日記を書いていて、'Cant Stop'のタイトルを書いた時、ついうっかり聴いてしまったのだ。スタジオ版の'Can't Stop'を。そして続いてうかうかと、少し前にもらってまだ聴いていなかった音源───2002年、Melodic Flea-Wayというブート・ライヴの中の'Can't Stop'を。

弦が切れんばかりに跳ね上がるフリーのベースは変わらないが。ジョンの出だしのギターがもたつく。早過ぎる。指がからまったかのようで、リズムも安定していない。上ずった感じの始まり方で、そのせいかアンソニーもちゃんと歌えていない。とうとう"Come back strong with 50 belly dancers"のところは投げ出したように諦めて歌わない。その後も歌詞は間違えるし、ラストは完全にキーを外している。

───これを聴いた後で、ハイドパークの'Can't Stop'を聴くと、もっとずっと遅くてどっしりとしていて、特にギターは全く違っていて、キーすら低く聞こえ、じっくりとうねっている。ドラムはリズムが遅くて安定しているので、ロールもしっかりと決まっている。

一方Melodic Flea-Wayのドラムは軽くて、チャドの本領を発揮出来ているのはようやく後半になってからだ。

要するにこの演奏は、技術的には失敗に近い。特にアンソニー本人は相当納得がいかないんじゃないかと思う。

だけど、物凄くいいのだ。

例えば、全く違うがPANTA & HALの'TKO Night Light'の「ルイーズ」や、ギランのモンスターズ・オブ・ロックにおける'Mr. Universe'は、両方ともサビの大事なところで全く声が出ておらず、殆どつぶれている。それが何ともぐっと来る。

ヘタな方がいいと言ってるのではない。だけど、ライヴがライヴであることの意味。ライヴが生で、取り返しがつかないんだということの臨場感。───元々「慌てる」という要素はこの曲には合う。

少なくともこの場のオーディエンスの興奮は本物だと思う。私もこの場にいたら相当息が上がったんじゃないか。

というか。息が上がってしまった、本当に。連続して4回このバージョンを聴き、5回目はもう体力的に無理で諦めた。指が冷たくなっていた。

で、'Stadium Arcadium'は?

・・・ああ、私って馬鹿みたい。もう、すっきり迷いが抜けた。

私にとって'By The Way'は100年に一度のアルバムだし、'Can't Stop'は1,000年に一度の奇跡だから。これを超えるものが、4年に一度出るわけがない。

はっきりとわかった。新譜がどうこう言う前に、私は前から言っているように、'By The Way'気狂いだから。

さあ、これでやっと。

ようやく落ち着いて、'Stadium Arcadium'が聴ける。

By the way I tried to say I know you (ところで、言おうと思ってたんだけど、あなたを知ってるわ) *By The Way / Red Hot Chili Peppers (2002) の歌詞。

前の日記へ |次の日記へ