| 2010年07月21日(水) |

■日本でいちばん大切にしたい会社のお話 |

今週は、本からの紹介でいきますね。

今日は、まずは、この本からの紹介で、

静かに心に響いてくるお話です。

「大切な人に贈りたい24の物語」

この本の中から、

いいなぁ、この話、と思ったお話で、

「二人」というお話を紹介します

(ここから引用になります)

■二人

先日、社員の7割が障害者という会社の話が、

「日本でいちばん大切にしたい会社」

(坂本光司著、あさ出版)

という本に書いてありました。

障害者が7割なんて信じられないと

思ったのですが、それには理由がありました。

その会社は

日本理化学工業というチョークを

作っている会社です。

ある出来事がきっかけで、

50年前から、

障害者が採用されています。

50年前、養護学校の先生が会社を訪ねてきました。

障害を持っている二人の女の子を

社員として採用して欲しいというお願いでした。

社長さんが悩んだ末、

とても障害者を雇う余裕はない、と断るのですが、

先生は何度もお願いにやって来ました。

最後には、

「就職が無理なら、せめてあの子たちに

働く体験だけでもさせてあげてくれませんか?

そうでないと、この子達は働く喜び、

働く幸せを知らないまま、施設で死ぬまで、

暮らすことになってしまいます。

彼らは健常者より、

平均的に寿命が短いんです」

と頭を地面にこすりつけるようにお願いしました。

社長さんは、先生の熱意に動かされて、

一週間だけ就業体験をさせてあげることにしました。

就業体験の一週間が終る前日のことです。

10数人の社員が社長さんを取り囲んで、

「どうか、あの二人を

正社員として採用してほしい」

と、社長さんに頼み込みます。

二人の女の子の勤務態度に心を

打たれたからでした。

二人の女の子は毎日、

会社が始まる1時間前には

玄関に来て、待っていて、

10時の休み時間、お昼休み、

3時の休み時間も、

手を休めないでラベル貼りの仕事に

没頭していたそうです。

毎日、背中を叩いて、

「もう今日は終りだよ」

と言われるまで、

一心不乱に働いていました。

本当に幸せそうな顔をして、

一生懸命に仕事をしていたそうです。

社長さんは、二人の女の子を採用します。

これが障害者を採用し始めたきっかけだそうです。

なんのために仕事をしているのかを

考えさせられました。

仕事は生活のためには必要ですが、

仕事が楽しくなかったら、

大切な人生の大切な多くの時間を

無駄にすることになります。

働けることに感謝することができれば、

どんな仕事も楽しくなると思います」

(ここまで引用)

この話には、後日談があります。

実は、私もこの話の中に書かれている

本を読みました。

その本にこんな話が書かれていて、

感動したのを覚えています。

「日本でいちばん大切にしたい会社」

それは、この本の著者が、

日本理化学工業を訪れたときの

話で、こんな話です。

(ここから引用)

「あるとき、私はこの会社を訪ねて、

社長と話をしていました。

「お客さんだ」ということで、

応接室にコーヒーを持ってきてくれた

おばあさんがいました。

「よくいらっしゃいました。

どうぞ、コーヒーを

お飲みください」

と、小さな声で言うと、また、

お盆を持って、帰っていきました。

その方が行ってしまってから、

大山社長が、私にポツリと

こう言いました。

「彼女です。

彼女がいつかお話しした、

最初の社員なんです」

彼女こそ、およそ50年前に

入社した、二人の知的障害をもった

少女のひとりだったのです。

その彼女も、15,6歳のときに

採用されていますから、もう、

65,6歳にもなっているのです。

腰が曲がって、白髪でした。(略)

年月の重さが一瞬のうちに想像され、

私は涙をこらえることができませんでした。

60歳で定年を向かえたあと、

その方はには嘱託社員として雑務を

やってもらっているそうです。

社員の申し出があれば、65歳くらいまで

引き続き嘱託として雇用しているのです。

そのあと、工場をみたら、

さっきの方がお茶出しをしたあと、

また一生懸命、チョークを

つくっていました」

(ここまで引用)

なんだか、とても、

ステキなお話ですね。

話題になった本なので、読まれている方も

多くいらっしゃると思います。

この日本理化学工業は、川崎市にあり、

今も地域に根付いて、業績も伸ばしています。

さらに、もう一つ、

後日談があるのですが、

これは、また明日かきますね。

この本の中に出てくる会社は、

本当にどれもすばらしくて、

すごいなぁと思います。

明日はまた、

「日本でいちばん大切にしたい会社」

のいくつかを紹介したいと思います。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2010年07月20日(火) |

「あんまりな名前」その3 「こう、読むんですよ〜」 |

今日、昨日から引き続き、

この本からの紹介になります。

「あんまりな名前」

なお、引用部分は、

グリーン字になっています。

よろしくお願いします。

今日は、地名です。

これは、本当に存在する地名だそうです。

まずは、

「南あわじ市市市」

さて、どこで区切るでしょう?

そして読み方は?

「みなみあわじししし」

でないことだけは確かです。

それは、こんなことだそうです。

「区切り方は、南あわじ市・市市。

読み方は、みなみあわじし、いちいち

となる。

もともと、淡路島の三原町という所には、

市(いち)ナントカという地名があったんですね。

市新(いちしん)とか、市青木(いちあおき)とか。

中に市市というのがあった。

合併して上が南あわじ市になったので、

つなげるとこういう、あんまりな地名に

なってしまった。(略)

願わくば現地で、毎週日曜日に

朝市として、

「南あわじ市市市市というイベントでも

開催してもらいたいものだ」

合併すると、いろいろな名前がくっつくから、

こんな奇妙な名前ができたり、長くなったり、

覚えるのも大変ですよね。

私は、いまだに、銀行の名前がわかりませんもん。

ところで、この本によると、

三重県には「四日市市市場」というのが、

あるそうですが、こちらの方が、

何となく読めるのは、

知名度が高いからでしょうか。

南あわじ市市市市(みなみあわじしいちいちいち)

なんとなく、行ってみたいと思いました(笑)

さて、続いて、

「東京都西東京市東」

西に行けばいいのか、

東に行けばいいのか、

迷うような名前ですね。

それは、こんなことだそうです。

「江戸が東京になった時、

西の京都に対して、

東の京という意味があった。

が、そんなことはやがて忘れられる。

方角の意味を持たない「東京」

というカタマリの言葉だとしか、

思わなかったのだろう。

そうでなければ、恥ずかしくて

つけられない名前だもの。

「西東京市」なんて名前は。

もともと、田無市と保谷市という2つの

市が合併して、こう名乗った。

すると旧保谷市にあった「東」という地名が、

「東京都西東京市東」という、

あんまりな地名になってしまったのだ。(略)

ちなみに、東京都西東京市北も、

東京都西東京市南もある。

なぜ西がない?」

西東京市に、友人が住んでいます。

あ、しかも彼女は、京都の出身だぞ…

って、あまり関係ないですかね。

と、そんなことはさておき、

こんなふうに、教えてもらえるまで、

あまり気にしなかったけど、

こうして、言われてみると、

確かに、ややこしい感じがしますね。

あと、東京市ってのもなぁ…なんてね。

ともかく、今では、

東西南北の方角というより、

単なる「地名」となったのですね。

さて、その「地名」ですが…

そのものずばり「地名」という

「地名」があるのだそうです。

さて、この「地名」、

なんて読むでしょう?

ちめい、ではないですよ〜

それは、こう読むそうですよ。

「(静岡)県(榛原(はいばら))郡

(川根本)町(地名)

と、書かれているのを見ると、

「ちょっとちょっと、お客さん

最後の()は記入例じゃないんですよ。

ちゃんと住所を入れてくれなきゃ」

と言いたくなる。

「入れてますよ」

「ん?」

地名と書いて「じな」と読む。

大井川鉄道の駅名にもある。

記録によると、江戸時代前から、

駿河国志太地名村(しだじなむら)とある。

地名(じな)というのは、

由緒正しいあんまりな地名(ちめい)なのだ」

ということで「じな」、が正解でした。

なんだか、かっこいいですね。

確かに、由緒正しいって感じがします。

さて、この本の中にはその他、

■仲良くくっつけられて

「世の中に存在しない学園名」を名乗る

「一橋学園駅」

■隣同士で、そこには「存在しない大学名」を名乗る

「学芸大学駅」「都立大学駅」

■山形県鶴岡市と新潟県との境にある、

山の名前「鶴岡市日本国」

■マンション名ではありません、

「エミネント葉山町」

■平成の大合併の時に、話題になった、

「南セントレア市」

などの地名について、

動物、植物などでは、

■英語では「ベロニカ」と呼ばれているのに、

日本では「イヌノフグリ」

■ややこしい、

ニセフクロモモンガ、フクロモモンガダマシ

■セレブになりそこねた

「ハキダメギグ」

■キノコ界のスターと同じ食用の

「バカマツタケ」

のことなども書かれていて楽しめます。

読み終わると、

「そうだったのかあ…」

なんて妙に納得する本です。

夏休みにでも、読んでみてくださいね。

楽しめますよ〜

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2010年07月19日(月) |

「あんまりな名前」その2 「ひぇ〜だね、この名前」 |

今日、前回から引き続き、

この本からの紹介になります。

「あんまりな名前」

この本を読むと、

ホント、変な名前だけど、

やっぱり、それなりの何かワケがあるのね〜

なんて妙に感心してしまいます。

なお、引用部分は、

グリーン字になっています。

よろしくお願いします。

さて、今日は、まず、

「ママコノシリヌグイ」

漢字で書けば、

「継子の尻拭い」ね。

で、これが、いったい何の名前かというと、

タデ科 イヌタデ属の

植物の名前なんですね。

どんな植物かというと、

「この草は、茎全体にトゲ

(しかも逆さ向き!)が

あって、触るとかなり痛そうだ」

というもの。

触ると、痛いらしい。

だから、こんなことなのかと著者は想像している。

「悪い継母が、

「あんたは、それでお尻でも拭いてなさいっ!」

なんてイジメるというイメージなんだろう。

フキの葉っぱ(昔は実際に使っていたという)

なんかに比べると、ずいぶん葉が小さいしね。

「こういう名前はあんまりではないか!」

と声を上げる人はいないのか?

植物学会と児童相談所と」

本当に…

誰がつけたんでしょう?

誰が思いついたんでしょう?

実際に、継母にそうしろと言われた、

植物学会の偉い方でしょうか?

トラウマ…ですかね?

ともかく、

「ママコノシリヌグイ」

という名前の植物が、あるんですね〜

こちら↓で、どんな植物か見れます。

(「ママコノシリヌグイ」)

花がとってもカワイイくて、

まさか、自分がそんな名前で呼ばれているとは、

思っていない風情を醸し出しています。

あ、でも別名もあるので、

ま、救いはあります。

「棘蕎麦(とげそば?)」

というのだそうです。

でもね、でもね、

韓国では…

「嫁の尻拭き草」と

呼ばれているらしいです…

どこまでも…

ああぁ…な植物です。

さて、続いては、

「ナンジャモンジャゴケ」

って…これも、

誰がどう思ってつけたんでしょうね?

「「その地方には珍しい、

種類のわからない木のこと」を

《ナンジャモンジャの木》という。

なんだかわからないから、とりあえず、

そう名付けておくというわけで、

調べればたいてい種類がわかる。

ところがこれはコケ。

1956年、白馬岳で発見された。

最初はなんだかわからなかったので、

世界のコケ博士(!)と言われる

服部新左(はっとりしんすけ)博士が

こう名付けた。

当時、大変な話題になったらしい。

その後の研究で、

「ナンジャモンジャゴケ亜綱

ナンジャモンジャゴケ目

ナンジャモンジャゴケ科

ナンジャモンジャゴケ属」

と分類されている」

ひえ〜長いね〜

ややこししね。

ナンジャモンジャがこんなに、

むずかしく思えるとは…

でもって、いまだに、

「ナンジャモンジャゴケ」と

よばれているらしいです。

世界のコケ博士が、最初に名前を

つけちゃったからだね〜

それは、こんなコケらしいです。

「ナンジャモンジャゴケ」

ま、確かに、そんな感じだね。

さて、続いて、

「(社)責任あるまぐろ漁業推進機構」

ひぇ〜

なんだかまたすごいね〜

と思ったら、社団法人なんですね。

日本、台湾、韓国、フィリピン、

インドネシアなど10カ国、地域の

業界団体が加入している、ね。

この本によると、こんな感じらしいです。

「お役人が作る社団法人の類は、

首をかしげる類の名前が多い。

これなんかも、

「責任あるぅ?」と声が裏返ってしまった。

(じゃ、他の団体は責任がないってわけかい?)

なんですかね、このあんまりな日本語は。

英語名は、

Organization for Promotion of

Responsible Tuna Fisheries

略称が「OPRT」」

ということで、2000年12月8日に設立され、

「我が国が世界のマグロ資源の恩恵を最も

大きく受けている市場国の立場から、

マグロ資源の持続的利用のために消費国と

しての責任を果たすことを目的として、

設立されるもの」

(社団法人 大日本水産会発表資料より)

だということでした。

詳しくは、かなり立派なサイトがあるので、

こちらを見てくださいね。

「OPRT」

見た瞬間にくらくらしちゃうような、

責任ある作りとなっています。

マグロを守るために、いろいろとやって

くれている社団法人らしいです。

「ありがたいね〜」

と思ったけど、

役員17名

職員3名

で、運営されているとか。

(2008年3月末現在)

(詳細は→「役員名簿」)

でもって、ここの報酬は、

「常勤役員の経常報酬の額は、

専務理事

年額 10,000,000円」

だそうです。

(詳細は、「常勤役員の経常報酬」)

きっと、うんと、がんばって

くれているのでしょうね。

ところで、この社団法人は、

事業仕分けの対象になっているのでしょうか?

今度、調べてみよっと。

というわけで、「あんまりな名前」から、

いろいろと勉強になったのでした。

この続きは、また明日書きますね。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2010年07月15日(木) |

「あんまりな名前」その1 |

今日と次回(週をまたいで)は、

久しぶりに本の紹介です。

暑いので「怖い話、怪談」…と思いましたが、

怖い話は、私が好きではないので、

いつものように、楽しい話にします、ね。

今日、紹介する話は、

この本からです。

「あんまりな名前」

この本は、

「へぇ〜そうなんだあ〜

だから、そんな名前なんだ!

知らなかったねえ〜」

と、気づくこともいっぱいで、

楽しめ、笑えるだけでなくて、

物知りにもなれる、お得な本ですよ〜

なお、引用部分は、

グリーン字になっています。

よろしくお願いします。

さて、

冒頭で著者の藤井さんは、

こう怒っておられます。

「人は、なにかの名前をつける時、

ふつうは、考える。

「こういう名前はどうだろう?

いや、このほうがいいかな……」

そうやって、誰もが納得する名前がつく。

ところが一方で、

な〜んにも考えずに、つけてしまった

としか思えない名前がある」

で、例えば、次の名前なんかに、

「あんまりだ」と怒っている。

《チビオオキノコ》

「チビなのか、大きいのか

ハッキリせんかいっ!」

と、いうツッコミを待っているとしか

思えない、あんまりな名前だ。

これだけですでに充分《矛盾系》

なのだが、なんと、これは

キノコではない。

昆虫なのだ。

オオキノコムシ科チビオオキノコムシ亜科。

そこも含めて二重の

《矛盾系あんまり》

うひぃ〜

ホントに、まぎらわしい!

キノコじゃないなんて。

でもって、大きさは、

3〜4ミリのムシらしいです。

ネットでどんなムシかと調べてみたら、

ズバリ「チビオオキノコ」は

見つからなかったけど、

近いものを見つけました。↓

「アカハバビロオオキノコ」

ホント、あんまりだわ、

この名前。

さて、続いてこちら。

《アリクイ》

アリを食うからアリクイとは、

考えないにもほどがある。

「じゃ、パンダはササクイかい?」

とつっこみたくなる。

「それなら、アリクイを食べる猛獣の名前は、

アリクイクイか?」

とも思う。

(すでに、ジャガーとかピューマという

名前がついていた、残念だ)

「アリクイ以外で、

アリを食う動物の名前は

どうするんだろう?」

という疑問もわいてくる。

これの答えなのですが、

例えば、同じアリを食べる小鳥に、

「アリスイ」という名前が

ついているそうです。

アリクイ「アリ(食い)」

アリスイ「アリ(吸い)」

で、これは、著者の推理ですが、先行利得で、

あとから同じ物を食べる動物が見つかっても、

もう「クイ」は使えなくて、それで、

「スイ」を使ったのではないか、と。

だから、今度、

アリを食べる動物が見つかったら、

「アリタベ(食べ)」

「アリクライ(食らい)」

「アリノミ(飲み)」

なるのではないかということでした。

パンダとかジャガーとか先に

名前がついている動物は、

笹を食っても「ササクイ」

アリクイを食っても「アリクイクイ」には

ならないのではないのでしょうね。

さて、続いて、《アホウドリ》

《アホウドリ》は、

なぜそんな屈辱的な名前で

呼ばれなければならないのか?

と、いうことですが…

それは、こんな訳があるそうです。

《アホウドリ》

ゴルフでは「アルバトロス」と

呼ばれて賞賛されるが、

日本語だと、あんまりな名前だ。

アホウドリの飛翔能力は凄いのだが、

地上では大きな体を持て余して、

ノタノタしている。

おまけに人間に対する警戒心が薄い。

なので、かつて繁殖地、鳥島(とりしま)で、

ポコポコと簡単に捕獲された。

そこで、「アホウドリ」と、

呼ばれたという。

羽毛を取るために、さんざん殺しておいて、

(いったんは絶滅宣言を出した)、

アホウはないだろう…

ひえ〜

「アホウドリ」

気の毒過ぎ〜

本当に、あんまりだ、

ですね。

なんて、お話がいっぱい紹介されている本です。

次回も引き続きこの本からの紹介で、

「ママコノシリヌグイ」

「ナンジャモンジャゴケ」

「(社)責任あるまぐろ漁業推進機構」

本当に存在する地名の、

「南あわじ市市市」とか、

「東京都西東京市東」

などなどを…

思わず、笑っちゃいました(笑)

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2010年07月14日(水) |

■このすべり台って…そんな事情があったのね |

昨日からの続きになります。

私が、この狭い公園にで〜んとあるすべり台と

そこで遊んでいる子どもたちを見ていると、

遊んでいた子どもの一人が、こう話しかけてきた。

「あのね、これね、

キリンだよ〜」

「えっ、キリン?」

「うん、キリン」

そう言われて、よくよく見てみると、

このすべり台は、ほら、こんな感じで、

キリンの形をしていた。

「ああ、ホントだ〜

でも、なんでキリンなの?」

「わかんない〜でも、キリンだよ」

ということだった。

で、このキリンをよくよく見て、

「鼻の長いキリンさんだね、

キリンでなくて、

ゾウさんの方が

よかったのでは…」

などとも思った。

でも、何か「キリン」だったわけが

あるのだと思う。

そして、気がついてみれば、

ほら、こんなものもキリン色していた。

そして、さらに壁面にも、

キリンがいた。

どうやら、この壁画は、

この周辺のみんなで書き上げたものらしかった。

「ふぅ〜ん、

なぜ、キリンかはよくわからないけど、

ここはキリン公園なんだね」

と、思いつつ、帰ってきてから調べてみると、

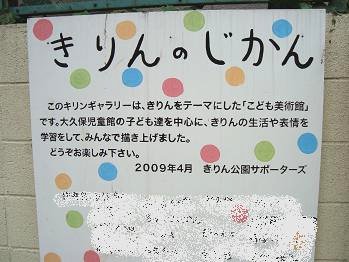

こんなことがわかったのだった。

「この公園は、地域の子どもと大人が

アイデアを出し合い、

新宿区と相談してデザインを決めました。

正面に見えるユニークなきりんの遊具も

みんなのアイデアです。

この公園は地域に住むみんなの宝物です。

遊ぶ、休憩する、おしゃべりする、

草花を育てる、防災訓練をするなど、

様々な集いの場になってほしいと思います」

なぜ、「キリン」なのかまではわからなかったけど、

この公園は、2009年の4月にリニューアルして、

その折に、このキリンすべり台を作り、

そして、今も活動しているかどうかは、

わからないけど、「きりん公園サポーターズ」

というものがあることも。

「地域と新宿区が考えて、

この公園の真ん中に、このような

作り物をつくることに、

なったんだろうなぁ。

でも、私には、憩いの場というより、

索漠とした感じの公園に

思えるなぁ…

花もないし、植物たちの

手入れはされてないようだしなあ」

と、正直思ったのだった。

いつも、思うのだけど、物を作っても、その後、

メンテナンスがきちんとされていなく、

その結果、なんとなく物だけがさびしそうに残る、

ということが多い。

この公園は、そうならないように、

サポーターに、しっかりサポートしてほしい、

と、思ったのだった。

それと…

キリンだと黄色だから明るいけど、

ゾウだと、グレーで地味色だから、

キリンだったのかもね、

などとも思った。

誰かに聞ける機会でもあったら、

聞いてみよっと。

ということで、はではで遊具のある

公園のお話でした。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2010年07月13日(火) |

■公園で驚いたものを見つけたお話 |

仕事が一段落し、やっと落ち着きました。

ホッとすると、やっぱりいいですね〜

今日は、雨が降るかと思ったら降らなかったので、

夕方ゆっくりとウォーキングをしてきました。

これまた、やっぱりいいですね〜

いい汗をかくのは、気持ちがいいです。

さて、今日は、いつものように、

「ひぇ〜これは、

なんだかすごいね〜」

と思ったもの紹介です。

その驚いたものは、公園で見つけたのだけど、

ちょっと考えさせられましたね。

その驚いたものを紹介する前に、

こちらの公園の紹介です。

現在新宿区では、

路地にある小さな公園を整えてきれいにしたり、

大きな空き地を公園にしたりして、

明るくて、気持ちいい空間を作ろうとしている。

そして、公園を憩いの場にしようとしている。

(地震対策なども考慮に入れて)

ほら、こんなふうに。

私も、ウォーキングしつつ、ときどき、

木陰のベンチで、涼をとったり、本を読んだり、

気持ちのいい日には、ボーっとしたりして利用している。

そんな公園が多くなっていたので、

この公園を見つけたときには驚いた。

だって、派手だし、

狭い公園いっぱいに、

で〜んとこんなものが

あったんだもん。

ほら、こんな。

「わぁ〜なんだか、

すごいね〜」

と思い近づいてみると、

こんな派手なすべり台だった。

そしてね、そしてね、

このすべり台の出口は、

こんなで、私にはエイリアンの

口のように見えたのだった。

ひえ〜、なんだか、

飲み込まれそうな大きな口だね〜

で、どれどれ、

どんなすべり台なのかしらと、

子どもたちにまじって、

後ろの階段を登ってみると…

そう、

「このすべりだいは、

6〜12さいようです」

で、私にはすべれないと

わかったのだった。

あ、もちろん、

すべろうと思ったわけじゃないですよ、

ただ、どんなかなぁと思っただけですよ〜

(ほんとです)

そして、このすべり台からは、

こんなふうに、こんな子たちが、

楽しそうに、すべってきたりしていた。

この子たちなら、大丈夫だね、

しかし、すごい滑り台だね〜

この狭い公園にこんなものが

必要なのかなぁ〜

などとも思いつつ、この滑り台を

見ていると、あることに気がついた。

そして、さらに驚いたのだった。

この続きは明日書きますね。

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

| 2010年07月11日(日) |

■「問題もご縁」、そうだね〜 |

《お知らせ》

明日は、仕事の関係で、お休みします。

どぞ、よろしくお願いします。<(_ _)>

さて、今日は、久しぶりに

「街のおことば」紹介です。

東京の街には、お寺がいっぱいあって、

そのすべてではないのですが、掲示板に、

ことばが掲げられています。

私は、その「ことば」を見るのが好きで、

それを見て、頷いたり、首をかしげたり、

気になると写真に収めたりしています。

今日は、その写真におさめた、

なんとなく印象に残った、

「街のおことば」中心に紹介します。

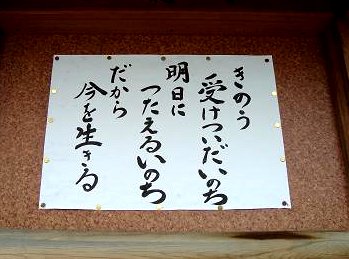

最初は、とてもキレイに

整えられているお寺の掲示板から。

こんなおことばでした。

ふ〜む、困ったな…

きのう、明日に、だから、が、

私の中で、うまくつながらないね…

ふ〜む……

このおことばは、

住職のお話を聞かないと

よく意味が伝わってこないね。

と、正直困ったのでした。

相当深いことばなのでしょうが、

なんとなく…

わかるような、わからないような…

(いや、わからないかな)おことばでした。

でも、ともかく「いのち」は大切だし、

今も生きることも大事だね、

と、思ったのでした。

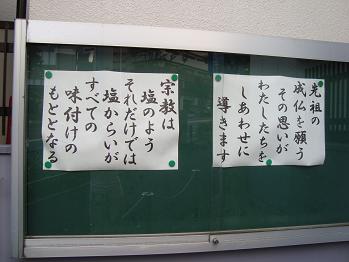

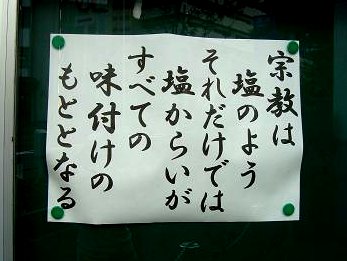

さて、続いてこちら。

この掲示板のあるお寺は、

夕方だったこともあり、門ががっちりしまり、

写真を撮ることが出来ませんでした。

このお寺では、

二つのおことばが掲げられていたけど、

私としては、こちらの方が気になりました。

例えが、わかりやすいので、

「なるほど…そっか、

すべての味付けのもとなのか…」

などと、思わず頷いてしまう…

でも、その後、

「私は、「宗教は、」というより、

「信心は、」の方が、

味付けのもとだと思うな。

あ、でも信心は塩からくないか」

などと思ったりもしたのでした。

ともかく、もとになるものを、

自分の中に持つことは大切だね、

と思いました。

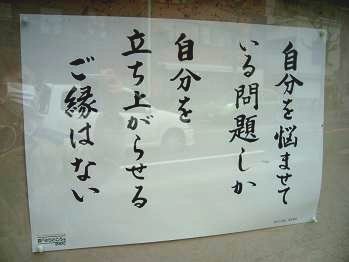

さて、今回、

一番わかりやすく、

心に響いてきたのが、

こちらのお寺。

こんなおことばでした。

うん、そうだね、そうだね〜

自分に降りかかってきている問題は、

いろんな意味で「ご縁」で、

きっと、なにかあるんだね。

だから、その問題に勇気を持って、

取り組んでいくことが大切で、

それが、自分の成長になって

いくんだね。

「問題もご縁」そんなことを、

しみじみと感じたのでした。

ということで、今日は

「街のおことば」紹介でした。

みなさまは、どう感じられたでしょうか?

気軽にコメントが入れていただけます。

→「ぼちぼち、お散歩日記」

■「ことば探し」に戻る時→

「ことば探し」

■「ことば探し」メールマガジン(月〜金)発行しています。

「今日のことば」以外の過去のことばも紹介しています。

コンパクトで、読みやすい構成にしています。

→「購読申込み」

|