一昨年から、何故か???(本当に)たまぁ〜にやっている卓球ですが、学生さん達の“卓球大会”にお招きいただき、観覧させていただきました。

4〜5千人の選手と、家族や教職員など、物凄いパワーに圧倒されっぱなしな一時でした♪

| 2015年08月23日(日) |

ブルートレイン ラストラン |

1958年の「あさかぜ」が始まりとされ、寝台特急の代名詞だったブルートレインが姿を消しました。

1988年に青函トンネル開通と同時に運行を始め、27年間にわたり上野と札幌を結び、最後のブルートレインとなった寝台特急「北斗星」が、北海道新幹線の開業準備などを理由に、定期列車&臨時列車を含めブルトレ最後の便となってしまいました。

実は、ブルートレインには、物心が付く前から・・・今日で廃止された「北斗星」はモチロン、「あさかぜ」「みずほ」「富士」「はやぶさ「「瀬戸」「つるぎ」「日本海」「ゆうづる」「はくつる」「あけぼの」・・・100回(夜)以上もお世話になっている(た)私@小林なのですが、ちょっぴりセンチになってしまっている今日この頃なのですぅ。

| 2015年08月22日(土) |

映画のまち調布“夏”花火 |

↑ に行きました。

実は今夜、多摩川沿いでは、“たまがわ”“川崎”も合わせ3カ所の花火大会があり・・・

“たまがわ”と“川崎”は最大10号玉に対し、“調布”は8号玉。

でも、前2者は各6000発に対し、“調布”は9000発。

で、人出も圧倒的に少ない“調布”に足を運んだ次第。

“調布”会場の方が開始&終了時刻が10分早かったのですが、“調布”が終了した後は、遠くに“たまがわ”と“川崎”のフィナーレを見ることも出来ましたぁ♪

| 2015年08月18日(火) |

歯に挟まりにくい、とうもろこしの食べ方 |

昨朝放映のNHKあさイチから・・・

今日は『おいしく食べ尽くす!とうもろこし得情報』という特集。

その中で、番組内でのアンケートでは、「とうもろこしにかぶりつくと、歯に挟まってしまう」というお悩みが多数寄せられたのだそうです。 その中で、番組内でのアンケートでは、「とうもろこしにかぶりつくと、歯に挟まってしまう」というお悩みが多数寄せられたのだそうです。

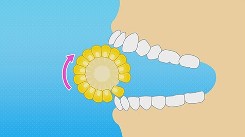

そこで群馬県昭和村のとうもろこし農家の羽鳥栄治さん&初江さん、そして一緒に収穫している方々に伺ったところ、下の歯をつかって食べるとよいとのことでした。

下顎を動かして歯を粒と粒の間にあて、芯を回して根元に力を加えることで、とうもろこしの粒を根元からはずすことができました。

こうすることで、とうもろこしの粒の皮が前歯の間に挟まって破れることが少なくなるのだそうです。

もしも挟まったら、自身で無理せず、歯科医院の受診が大事です♪

昨日まで、夏季休暇を頂戴していました。

私たち@小林歯科クリニックにとって、学校でいう2学期の始業式のような日を迎えました。

今日からまた、「予防と審美専門の歯科クリニック」として頑張って参りたいと思いま〜す♪

| 2015年08月15日(土) |

歯は命〜口腔ケアの重要性−6 |

BS日テレ「深層NEWS」からの転載です。

『フッ素入り歯磨き剤を使う』

予防によって歯周病を重症化させないことは、結果的に疾患を抑えて、医療費削減にもつながります。

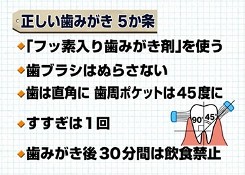

正しい歯磨きのための5か条を示しましょう。

まず、フッ素入り歯磨き剤を使うことが重要です。

歯磨き剤を選ぶとき、フッ素入りかどうかこだわらない人も多いようですが、歯磨きの目的は二つあって、歯の表面についたプラーク(歯垢)を落とすことと、歯磨き剤の中にある微量フッ素をエナメル質に作用させて歯を強くすることです。

「健康日本21」という法律が制定され、2010年までに日本の子どもの90%以上がフッ素の入った歯磨き剤を使えるようにしようという目標が立てられた時から、かなり多くの歯磨き剤の中にフッ素が入りました。

それ以前は、あまり入っていなかったのです。

今も、フッ素が入っていない歯磨き剤はあります。

入っているかどうかは、歯磨き剤のラベルやケースを見れば分かります。

次に、普通の歯ブラシで磨くときは、乾いた歯ブラシで磨いてください。 次に、普通の歯ブラシで磨くときは、乾いた歯ブラシで磨いてください。

水でぬらしてしまうと、歯磨き剤の中に入っている発泡剤が作用して、口の中でぶくぶくと泡立ちますから、あっという間に唾液が出て、すぐに吐き出したくなるのです。

乾いた歯ブラシに直接歯磨き剤をつけて磨けば、30秒は長く磨けます。

必ず、乾いた歯ブラシに、15歳以上であれば2cm、歯磨き剤をしっかりつけて、それで磨いてもらいたい。6〜14歳では1cm程度、3〜5歳では5mm以下、2歳以下の赤ちゃんだったら(赤ちゃんの)切ったつめ程度の少量の歯磨き剤をつければいいと思います。

| 2015年08月14日(金) |

歯は命〜口腔ケアの重要性−5 |

BS日テレ「深層NEWS」からの転載です。

『歯周病と糖尿病は密接な関係』

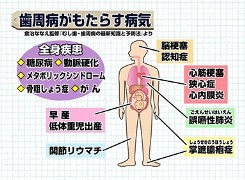

歯周病と糖尿病は、密接な関係にあります。

例えば、糖尿病の患者は歯周病になりやすい。あるいは、歯周病が進行しやすい。

逆に歯周病の患者は、糖尿病の血糖コントロールがなかなかうまくいかないということがあります。

歯周病は糖尿病の6番目の合併症と言われるくらいで、糖尿病患者が歯周病を併発することがあります。

糖尿病と歯周病は、足を引っ張り合う負の相関関係です。 糖尿病と歯周病は、足を引っ張り合う負の相関関係です。

歯周病菌が出した炎症性のサイトカインが、血糖値を抑えるインスリンの働きを阻害すると言われています。

糖尿病になって免疫機能が低下することとも関係します。

心臓や脳の病気など、ほかの全身疾患とも、歯周病はつながっています。

例えば、歯周病にかかって歯ぐきが腫れてしまう。

その腫れたところの毛細血管に歯周病菌が「よいしょ」と入っていきます。

その歯周病菌が動脈血管の中を通って、全身を流れてしまうのです。動脈血管の内側の壁が歯周病菌に感染し、炎症を起こすと、動脈血管の壁が厚くなって血栓ができ、心筋梗塞や脳梗塞の原因になっていきます。

歯周病になると、必ずそうなるというわけではありません。

ただ、そうなってしまう可能性が高いわけです。

(筆者は)20年ほど前に、ある会議で心臓外科の先生とご一緒したことがあります。 (筆者は)20年ほど前に、ある会議で心臓外科の先生とご一緒したことがあります。

会議が終わってから、その先生に「あなたたち(歯科医師)が頑張らないから、僕たち心臓外科医は大変なんですよ」と言われました。

「オペ(手術)をしたら、心臓の中に歯周病菌の塊があるんだ。気をつけてよ」と言うのです。

その心臓外科医の先生はその頃既に、歯周病菌と心臓疾患の関係に気付いていたようなんです。

しかしながら、広く両者の関係が明らかになったのは近年になってからで、「ああ、そうだったんだ」と思い出します。

動脈硬化を起こしている血管の内壁から歯周病菌が発見されたという例は、多数、報告されています。

| 2015年08月13日(木) |

歯は命〜口腔ケアの重要性−4 |

BS日テレ「深層NEWS」からの転載です。

『8020運動の成果』

80歳になっても20本以上の歯を保ち続けるという“8020(はちまるにいまる)運動”というものがあります。 80歳になっても20本以上の歯を保ち続けるという“8020(はちまるにいまる)運動”というものがあります。

1989(平成元)年、当時の厚生省と日本歯科医師会が始めた国民運動で、その成果もあって、8020達成の方は確かに増えています。

かつては10%程度しかいませんでしたが、最近では38%にまで増えていて、非常にいい傾向がみられます。

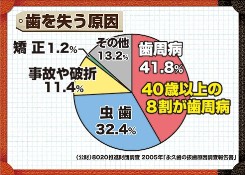

歯を失う原因の第1位は歯周病です。

歯周病菌がいるからといって、必ず発症するわけではありません。

発症するかどうかは、全身の健康状態や免疫力も関係します。

いずれにしても、大多数の人は歯周病菌を持っています。

歯の手入れが悪い場合や、加齢などによって、あるいは、何かの病気で免疫力が落ちることによって、歯周病菌が急に暴れ出すということはあります。

自覚症状があってから病院に行くというのでは、本当は遅いのですが、血が出たとか、ちょっと歯ぐきが腫れぼったいとか、少し歯が浮いたような感じがするとか、そうしたことを感じたら、すぐ歯科医に行って、まず歯周病の検査をし、治療をすれば、完全に元に戻すことはできなくても、進行をストップさせることはできます。

歯周病の原因は、複合的です。

歯周病菌による感染病ではあるのですが、それだけではなく、生活習慣が悪いと進行の原因になります。

歯周病菌はほとんどの人が口の中に持っていますから、歯磨きを怠ったとか、とてもつらい目にあってストレスが多いとか、すごく忙しいとか、生活が不規則だとかという問題があると、抑えることができなくなって、歯周病が進行していくのです。

| 2015年08月12日(水) |

歯は命〜口腔ケアの重要性−3 |

BS日テレ「深層NEWS」からの転載です。

『よく咬めば認知症予防に』

例えば、最近の研究では、歯の本数と認知症の間にかかわりがあるのではないかということも指摘されています。 例えば、最近の研究では、歯の本数と認知症の間にかかわりがあるのではないかということも指摘されています。

歯の本数が9本以下になると、認知症になる比率が高まるというデータもあります。

歯がなく、入れ歯もなければ、流動食のようなものしか食べられません。

自分の歯でも、入れ歯でも、きちんと噛むことができれば、顔の筋肉が動きますので、脳の血流を促進すると考えられています。

また、咬むことで、記憶をつかさどる海馬や、道徳的概念や感情をあらわす前頭前野といった部分も刺激します。

ですから、よく咬む人の方が認知症になりにくいと言えます。

咬まなければ脳の血流不足を招き、海馬や前頭前野で萎縮がみられるという研究もあります。

若い人があまり咬まなくなったというのは、だらだらした姿勢でしっかり咬んでいないということや、顎が小さくなっていて、軟食化の傾向があるということであって、歯がなくて咬めないということとは異なるレベルの話です。

| 2015年08月11日(火) |

歯は命〜口腔ケアの重要性−2 |

BS日テレ「深層NEWS」からの転載です。

『歯周病は“地球病”』

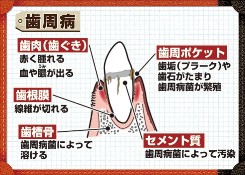

歯周病は、歯を支えている歯周組織が炎症を起こすことです。 歯周病は、歯を支えている歯周組織が炎症を起こすことです。

歯と骨の間の歯根膜というクッションや歯槽骨に炎症が起き、組織が失われていく病気です。

歯ぐきも歯周組織の一つです。

でも、歯ぐきだけが腫れている場合は歯肉炎ですから、磨けば治ります。

ところが、歯根膜や骨のあたりが歯周病菌によって炎症を起こし、骨が溶けてしまうと、いずれ歯がぐらぐらになって、最悪の場合は抜けてしまうのです。

歯を支えている組織の方に炎症が及び、歯槽骨という歯を支えている骨をどんどん吸収して進行していくと、治すことが難しくなります。

ちょうど、砂の中に棒を立てて、その砂を少しずつかきとっていったら、ぐらぐらになって最後には抜けてしまうといったイメージです。

歯周病は、男女を問わずかかりやすい病気です。

ただ、男性の方が、口の中の問題だけでなく、生活スタイルだとか、無理をしやすいということもあるので、ある年齢においては男性の方が多いということはあります。

でも、女性も妊娠中などは女性ホルモンの影響で妊娠性の歯肉炎や歯周炎が起きることがありますので、一言では言い切れません。

40歳以上の人の8割がかかっています。

歯周病は“地球病”と言われるぐらい、地球上の人間は太古から歯周病にかかっています。

世界で一番多い病気です。

人間の歯は、親知らずを別にすると永久歯は、通常28本ありますが、歯周病は、部位特異性と言って、1本の歯の一部分が罹患しても歯周病と診断されるのです。

また、歯ぐきが腫れている場合も歯周病ですので、全ての歯が健康であるという人の方が少ないと言えます。

歯の病気と体の疾患には大きな関係があることや、歯の本数と寿命の関係なども分かってきていますので、本当に“歯は命”だと言えると思います。

|