| 2016年09月20日(火) |

台風16号(MALAKAS) |

↑ が関東に接近しつつあります。 ↑ が関東に接近しつつあります。

実は今夜、G会の月例会。

良い子はサッサと帰りましょう♪

皆さまがお住まいの地域で、被害が大きくならないことを祈りたいと思います。

| 2016年09月19日(月) |

妊娠中の歯のケアは? 進む健康保つ取り組み |

朝日新聞によると…

妊娠中の女性は、体にさまざまな変化が表れます。

口の中も例外ではなく、虫歯や歯周病になりやすい状態です。

妊娠中の女性を対象にした歯科外来などで歯の健康を保つ取り組みも進んでいます。

妊娠すると体内でエストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンが多く分泌されるようになる。 妊娠すると体内でエストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンが多く分泌されるようになる。

歯周病の原因になる細菌は女性ホルモンを好んで栄養とするため、口の中で増えやすくなる。

歯周病が早産や低体重児出産につながるという報告もある。

また、唾液の分泌が少なくなったり、つわりで気分が悪くて歯磨きがしづらくなったりすることで、虫歯ができやすくなる。

母親の口に虫歯菌があると、子どもの歯が生えてきた時期に、スキンシップをするうちに唾液で虫歯菌がうつることがある。

大阪大歯学研究科の仲野和彦教授(小児歯科)は「母親の口の状態をよくすることは、子どもの虫歯予防にもつながる」と指摘する。

同大歯学部付属病院(大阪府吹田市)は、2014年10月から妊娠中の女性対象の「マタニティ歯科外来」を設けている。

妊娠中の口内環境や、エックス線検査や薬の服用によるおなかの子どもへの影響について説明している。

希望者には歯科検診をして、必要な治療は、原則5〜7カ月の安定期に専門の科で、おなかの子どもへの影響を考慮して受けることができる。

4カ月までの妊娠初期は薬や麻酔は極力使わず、治療も応急処置にとどめる必要がある。

安定期は通常の治療が可能で、一部の抗菌薬や鎮痛薬が使え、局所麻酔もできるという。

「上の子どもの世話で歯磨きがおろそかになりがちだったが、妊娠中の歯磨きの大切さを知って意識してするようになった」。

昨年出産した長女(1)を妊娠中に受診した大阪府箕面市の女性(35)は、こう語る。

妊婦らを対象に歯の健康に関する講演を続けている上本町ヒルズ歯科クリニック(大阪市)の永井美也子院長は「妊娠を、妊婦だけでなく、子どもと接する家族全体が歯の健康について考えるきっかけにしてほしい」と話す。

とのこと・・・

今日は“敬老の日”ですが、真逆のお話しでしたぁ〜♪

| 2016年09月18日(日) |

健康維持と口腔インプラント治療 |

一昨日から3日間、中京地域に滞在しています。

ミッチリと、日本口腔インプラント学会の学術大会で学んでいます。

吸収した知識&技術を皆さまに還元できますように、頑張って参ります♪

昨朝から中京地域に滞在しています。

オフィシャルな用件は夕方からだったので、午前中に岐阜県の歯科医院を2軒、午後は愛知県の歯科医院を2軒見学させていただきました。

本当に勉強になります。

4院の先生方、スタッフの皆さま、ありがとうございました。

一昨日、渋谷区内のとある保育園にて歯科啓蒙活動をさせていただきました。

題して『エプロンシアター』。

さて、今日の対象は3歳児クラス。

虫歯検知液による紙芝居&染め出し・・・の2部構成。

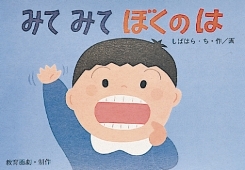

紙芝居の今日の演目は“みてみてぼくのは”。 紙芝居の今日の演目は“みてみてぼくのは”。

みてみて。

ぼくの口の中には白い歯が並んでるよ。

もし歯がなかったらどうなるのかな?

23人の園児たちが、話の中に引き込まれていきます・・・

| 2016年09月15日(木) |

TOKYO虫歯率マップ−3 |

一昨日&昨日の続きです♪

『子どもの虫歯率と親の年収の関連はあるのか?』

総務省『住宅土地統計』から23区の平均世帯年収を計算し、図2の虫歯率との相関をとると図3のようになります。

年収が低い区ほど低学年児童の虫歯率が高い傾向にあります。

相関係数は−0.8349にもなり大変強い相関関係です。

地域単位のデータですが、貧困と虫歯の結びつきのマクロ的な表現といってよいでしょう。

この統計的事実(fact)から「貧困家庭の子どもほど虫歯になりやすい」という命題を演繹できるとしたら具体的にどういう事態になっているのか。

まず考えられるのはお金がなくて歯医者に行かせられないということですが、都内23区では義務教育段階の子どもの医療費は無償ですのでこの面ばかりを強調するのは誤りでしょう。

しかるに貧困世帯の親は忙しく、子どもを医者に連れていく暇がないということはあるかと思います。

ダブル(トリプル)ワークをしている一人親世帯の親はわが子を歯医者に連れていく時間を取れません。

代わりに連れて行ってくれる人がいるならいいですが、そういうネットワークがない人は困ります。

地域の民生委員などがその役割を担ってはどうでしょうか。

最近は子育てを支援する「家庭教育支援チーム」(メンバーは子育て経験者、教員OBなど)が各地で組織されていますが、こうした人的資源を活用するのもよいでしょう。

子どもの健康に対する関心が薄く、子を歯医者に連れていくのを億劫がる、歯磨きなどの躾も疎か、という家庭もあります。

こういう家庭に対しては意図的な啓発が求められます。学校保健安全法第9条は「養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者に対して必要な助言を行うものとする」と定めています。

あまり知られていませんが、学校での保健指導の対象には当該の児童生徒だけでなく保護者も含まれるわけです。

とりわけ低学年の児童の場合は、保護者に対する指導(啓発)が重要となります。

家庭環境とリンクした子どもの学力格差はよく取り上げられますが、体力格差(本連載「なぜ、富裕層の子は下町の子より運動能力が高いのか?」http://president.jp/articles/-/17395)や、ここでみたような健康格差現象も厳として存在します。

こちらの問題にも、社会的な関心が向けられるべきかと思います。

ん〜ん、この筆者さんも、かなり良い箇所を突いているようで、どうして虫歯が発現してしまうかということの理解が、チョッと不足しているようですね♪

因みに、同じ区の中でも、結構な地域差が生じていることは、よく言われていますよね♪

| 2016年09月14日(水) |

TOKYO虫歯率マップ−2 |

昨日の続きです♪

『小学校低学年虫歯率 足立区約26% 千代田区約11%』

その後、時代が経つにつれ歯科医師も増え、カーブが下り坂にさしかかる1980年では5万3602人(19.5人)になりました。

2014年では、10万3972人(64.0人)にまで増え過剰気味とすら言われています。

2015年現在の小学生の虫歯児率は25.0%と過去最低の水準にあります。

虫歯の減少は医療体制の進展によるでしょう。

虫歯の子どもは増えていると思われているかもしれませんが、現実はその反対です。

結構なことですが、気になるデータもあります。

虫歯の子どもの率の地域差です。

『東京都の学校保健統計』という資料から子どもの虫歯率を都内の地域別に出すことができます。

都内23区の公立小学校低学年(1&2年生)の虫歯児率を計算すると最高は足立区の25.8%、最低は千代田区の11.1%です(2015年度)。

同じ大都市でも、この2つの区では虫歯の子どもの率に倍以上の開きがあります。

これは両端ですが、他の区はどうでしょう。

図2は結果を地図で表したものです。

大都市・東京の子どもの虫歯率マップをご覧ください。

濃い色は20%(5人に1人)を超える区ですが、東部が軒並みこの色で染まっています。

対して都心部(千代田区・中央区・港区など)は真っ白。

虫歯の子どもの多いゾーンと、少ないゾーンがこんなにはっきり分かれることに驚かされます。

子どもの虫歯率の地域差は単なる偶然ではなく、各区の社会的条件とリンクしている可能性がある。

換言すると、虫歯の社会的要因のようなものがあるのではないか。

それはズバリ貧困です。

土地勘のある方は図2の地図の模様を見てすぐにピンとくることでしょう。

悲しいかな、それは統計で残酷に「見える化」されてしまいます。

明日も続きます♪

| 2016年09月13日(火) |

TOKYO虫歯率マップ−1 |

プレジデントによると…

『小学生の虫歯率 実は減っている』

「子どもと虫歯」というのは切っても切れない「カレーライスと福神漬け」のような間柄にあります。

少年漫画のお決まりのシーンは歯医者で子どもが泣き叫ぶシーンですし、学校の保健室で目にするのは虫歯予防のポスターです。

当然といえばそうで、いつの時代でも子どもは甘い菓子類を好み、食後や就寝前の歯磨きは億劫がってなかなかしません(個人差はありますが)。

子ども期に虫歯を経験しない人などほぼ皆無ではないでしょうか。

しかるに、時代による変化はあるでしょう。

虫歯のある子どもの率はどう変わってきたか。

文科省の『学校保健統計調査』のデータにて戦後初期から現在までの推移を跡付けることができます。

図1は小学生のグラフです。

現在は官庁統計がネットにアップされているので、こういうグラフも自前ですぐに作れます。

筆者が学生の頃は、図書館で冊子の資料をくくり該当箇所のコピーをとり、さらにデータを手入力しないといけませんでした。

いやはや、便利になったものです。

グラフには未処置の虫歯がある児童の割合のカーブが描かれています。

学校の歯科健診で「すぐに歯医者さんに行きなさい」と言われた児童が何%かです。

1950(昭和25)年では4割ほどでしたが、その後、急上昇し60〜70年代にかけて8割前後の高い水準で推移します。

高度経済成長期に入り甘い菓子類(チョコなど)が出回り始めると、それまでお腹をすかせていた子どもたちは貪るようにそれを食したことでしょう。

その一方で、当時は歯科医師の数は多くありませんでした。

厚労省の統計によると1955(昭和30)年の歯科医師数は3万1109人(年少人口1万人あたり10.4人)でした。

都市と農村の格差が大きかった頃ですが、常駐の歯科医師がいない地域も珍しくなかったと思われます。

明日&明後日も続きます♪

コレとは別の週刊誌に…

気をつけろ!60すぎたら歯をみがいてはいけない

ゴシゴシやると、なんと寝たきりの原因に

…だって!

| 2016年09月11日(日) |

ロマンスカーで行くでしょー号 |

4日間限定の ↑ も、今日が最終運行日。

ちょうど出かける時間と一致したので(笑)。

|