| 2020年07月08日(水) |

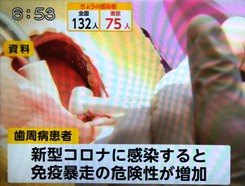

歯の疾患が原因でコロナ重症化のおそれ |

フジテレビit!によると・・・

歯周病などが原因で、新型コロナウイルスが重症化するおそれがあるとの見解が示されていたことがわかったのだそう。

鶴見大学歯学部の花田教授の見解によると、歯周病患者は、無菌のはずの血液の中に細菌が存在する、菌血症などを発症する可能性が高く、新型コロナウイルスに感染するとサイトカインストーム(免疫暴走)の危険性が増えるという。

Covid-19の発症や、重症化を予防する対処方略の一つとして日本歯科医師会では『歯や口の健康を維持することが重要』だと広報しているとのこと♪

| 2020年07月07日(火) |

『唾液力』低下に要注意!−2 |

昨日放映のNHKあさイチから・・・

自分の唾液の『量』は大丈夫か、「唾液の量 チェックシート」で確認しました。

神奈川歯科大学・槻木恵一教授によると、チェックが3個以上ついた人は唾液の量が少なくなっている可能性があります。

『唾液の量を増やすには?』

唾液の量を増やす方法として、「見る」「かむ」「飲む」「押す」の4つご紹介していました。

「見る」

梅干しやレモンなど酸っぱいものの映像を見ると、自然と唾液が出てきます。

「かむ」

かむ度に唾液が作られる唾液腺が刺激される「そしゃく唾液反射」というものがおこるため、かむ回数が増えれば増えるほど唾液が出てきます。

食材を大きく切ったり、かみ応えのある食材を使って料理に一工夫することや、食べるときの姿勢を意識することでかむ回数を増やすことができます。

「飲む」

昆布で作る「うまみドリンク」を、口が渇いたときに口全体にいきわたらせることで、ドライマウスの症状の改善が期待できるという研究を紹介しました。

【「うまみドリンク」作り方】

昆布30グラムを500グラムの水に一日つけておけば完成

※冷蔵庫で保存し、2日以内に使いきってください。

※そのほかの注意点は図のとおり。

「押す」

口の周囲にある「唾液腺」を指で直接押してゆっくりマッサージすると、唾液が出るという方法を紹介しました。

槻木教授によると、病院の検査で唾液が少なかった人におススメしているとのこと。

※気分が悪くなったり痛くなったらすぐに中止してください。

| 2020年07月06日(月) |

『唾液力』低下に要注意!−1 |

今朝放映のNHKあさイチから・・・

「虫歯ができた」「口臭が気になるようになった」「かぜをひきやすくなった」・・・。

これ、実は、“唾液力”が弱っているからかもしれません。

実は、専門家によると、外出自粛によるストレスや、暑さによる脱水状態で、“唾液力”が弱っている人が多い可能性があるというのです。

唾液は「天然の万能薬」ともいわれるほど、体にとって大事なもの。

唾液の「量」と「質」を高めていくことで、毎日の健康につなげよう!ということで、今回は、「量」と「質」の両面で“唾液力”を高めるさまざまな方法を紹介しました。

さらに、“唾液力”を最大限発揮するための歯磨きのコツも伝えていました。

唾液は口だけでなく、全身に対してさまざまなよい働きをしてくれています。

口の中では、侵入してくる菌やウイルスを最前線で食い止めて体を守ってくれる働きや、虫歯のごく初期であれば、唾液の力で自然に元の状態に戻してくれる働きをしてくれています。

さらに、食べ物をやわらかくして消化を助ける働きや、体に悪い影響を及ぼす活性酸素を減少させる働きもしています。

自分の唾液の『質』は大丈夫か、「唾液の質 チェックシート」で確認しました。

神奈川歯科大学・槻木恵一教授によると、チェックが3個以上ついた人は唾液の質が落ちている可能性があります。

唾液の質を高める方法では、唾液の中に含まれるIgA(免疫グロブリンA)という免疫抗体に注目。

IgAを増やすことが免疫力を高める上で大切だということをお伝えしました。

実は、この唾液中のIgAは、ふだんの生活習慣や少しの心がけしだいで簡単に増やすことができます。

槻木教授のおすすめの方法は、「ヨーグルトや納豆などの発酵食品」と、「ストレッチなどの軽い運動」とのこと。

実際に36人を対象に毎日100グラム程度ヨーグルトを食べる生活を続けた実験では、図のようにIgAが増えたというデータもあります。

明日に続きます♪

| 2020年07月05日(日) |

公共放送の報道番組とあろうものが・・・ |

今朝放映のNHKおはよう日本では、冒頭に災害現場からの中継だった。

まずは、被災地の方々に、心からのお見舞いを申し上げたいと思います。

さて、映っていたのは…

そうです、記者(↑ 一部加工しています)のヘルメットの被り方が駄目&ダメ! です。

現地の本人やカメラマンだけでなく、局内(放送センターの調整室?)の誰も気付かないのでしょうか???

本番直前のカメラテストもコレでOKだったとすると・・・

この放送に携わったメンバーは、災害を舐めているとしか言いようがありませんね。

| 2020年07月01日(水) |

受診控えで虫歯や歯周病増加の懸念 |

中国新聞によると・・・

新型コロナウイルスの影響による「受診控え」が歯科でも目立つ。

歯科医からは口の中が不衛生になり、虫歯や歯周病が増えると懸念する声が上がる。

特に子どもは長期休校による食生活の乱れや、学校の定期健診延期などでリスクが高まりやすい。

▽休校で乱れた食生活

コロナによる生活の変化で、子どもの歯にも影響が出ている。

安佐南区のたんぽぽ小児歯科では、口の中が糖分で粘つき、食べかすが残る「虫歯予備軍」の子どもが目立つようになったという。

小児歯科専門医のT院長が保護者に聞くと、8割以上が「外出自粛で菓子やジュースの摂取量が増えた」と答えた。

在宅勤務中の親が子どもを静かにさせるために甘い物を与えるケースもあり、口の中にずっと食べ物がある「だらだら食べ」状態になっている子が多い。

休校や休園で規則正しい生活が崩れ、例年4〜6月に行われる歯科健診が延期になった自治体もある。

T院長は「虫歯の早期発見が難しくなった。

痛くなってから受診すると、症状が悪化していることが多い」と危惧する。

乳歯の虫歯を放置すれば、永久歯にも虫歯が出やすくなる。

「予防のためにも、かかりつけ歯科で定期的にチェックすることが大切。

保護者は子どもの歯の様子をよく観察してほしい」と訴える。

▽「重症化前に相談を」

高齢者も注意が必要だ。

受診控えによる治療の中断は、別の病気を引き起こしやすい。口腔環境が悪化し、誤嚥性肺炎などにつながる恐れもある。

また、巣ごもり生活のストレスや会話の減少で唾液の分泌が減ると、虫歯や歯周病のリスクが高まる。

県歯科医師会のA理事は「口のケアを怠ると免疫力が低下する。受診をためらわず、重症化する前に相談してほしい」と呼び掛けている。

さて、受け持ちの保育園でも、今月から歯科健診が再開します。

ちゃんと見守ってあげたいと思います♪

| 2020年06月30日(火) |

良い子は真似をしないでね!(ヤクルト編) |

今日も!?インターネットで拾ってきた記事です。

以下、スクショします↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓。

まだまだ続いていましたが、打ち切ります↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑。

何故この人は具合が悪くなったのか???

そうです、そもそも1本=65mlの中に、7.5gの砂糖が入っているといわれていますから、15本もとなると、少なくとも100g超の砂糖を一度に摂取することになります。

血糖値の変化はスザマシイものがありますから、こんな無茶をすると、生命に関わってくるかもしれませんね♪

| 2020年06月27日(土) |

ケアプラン作成にはインプラントの有無の把握が必要 |

インターネットで拾ってきた記事です。

以下、スクショします↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓。

まだまだ続いていましたが、打ち切ります↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑。

書かれていることは、概ね良いように思いますが、大事なことは、インプラントだけでなく、口腔ケア全てが重要だということですね♪

| 2020年06月26日(金) |

いかに歯が人間の体にとって大切か証明している図 |

なんかTwitterでバズってるらしい。。。

脳神経は12対もあるのに、歯は16対(親知らずも含む)あるからって、それだけで歯が重要だと言うのはちょっと煽り要素があるように思いますが♪

インターネットで拾ってきた記事です。

以下、スクショします↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓。

まだまだ続いていましたが、打ち切ります↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑。

こんな記事が配信されたりすると、そのまま鵜呑みにしてしまう人が結構いたりしますから、とんでもないことかと私は思います。

正しい情報を見極める患者力が求められますし、そもそも、正しい情報を配信して欲しいものです。

さて、下記のリンク先を記載させていただきますので、およろしかったらご一読願います。

日本歯科保存学会のステートメント

http://www.hozon.or.jp/member/statement/file/opinion_20131211.pdf

日本小児歯科学会のステートメント

http://www.jspd.or.jp/contents/main/proposal/index09.html

| 2020年06月16日(火) |

歯ブラシでの事故−2 |

昨日の続きです♪

●けが後の発熱 急いで受診を

歯ブラシのけがには注意が必要です。

たとえ刺さるほどのけがでも、出血は少ないことが多いのです。刺さっていない場合も、注意が必要です。

歯ブラシの先端に血が少し付いている程度で軽いように見えても、突いた場所によっては、血管や神経を損傷したり、「縦隔」(心臓や気管、食道などがある空間)というところに炎症を起こしたりします。

意外に知られていませんが、口の中には非常に多くの雑菌がいます。

毎日歯磨きする歯ブラシには、とても多くの雑菌が付着しているのです。

そのため、歯ブラシによるけがでは、他の棒状のもの(おもちゃなど)によるけがと比べて、膿瘍(膿がたまる感染症)が約10倍できやすいという報告もあるほどです。

また、歯ブラシによるけがの場合は、後になって感染症を引き起こすこともあります。

実際には何もなく無事に過ぎることも少なくないのですが、けがの後に熱を出したりするようなら、早めの受診をお勧めします。

●座って磨く習慣を

歯ブラシのけがを減らすにはどのようなことが必要でしょうか。

米国に興味深い研究があります。

生後9か月〜18歳の異物による口蓋損傷205件を調べたところ、原因は、細い棒、日用品が約16%ずつ、キッチン器具、おもちゃがほぼ同数で10%でした。

歯ブラシはわずか8例(4%)しか見られなかったのです。

一方、日本では、持っていた異物による口腔内のけが43例のうち24例(56%)が歯ブラシだったという報告や、16例中13例(81%)が歯ブラシだったという報告があります。

ひょっとすると、米国と日本では生活習慣に違いがあるのかもしれません。

米国では、保護者が付きっきりで歯ブラシを指導する習慣が、日本より浸透しているのでしょうか?

これは確認しておきたいところです。

いずれにしても、歯ブラシを持ったまま子どもが走ることのないよう、「鏡を見ながら磨く」「座って磨く」習慣をつけることが必要です。

東京消防庁も啓発用のリーフレットを出しています。

でも、子どもに指導する前に、ちょっと待って。

そもそも日本では、大人自身が歩き回って歯磨きしていることが多いのではないでしょうか。

だとしたら、子どもにだけ習慣づけするなんて、難しいでしょう。

子どもは大人の行動を見ながら学ぶものです。

子どもが小さなうちは、大人も座って(または洗面所で)歯磨きをする、という習慣を心がけることが大切だと思います。

|