| 2005年03月30日(水) |

アルベティーナ美術館にて |

アルベティーナ美術館では、ものすごい勢いでシャガールの画が展示されていた。

夕方にもかかわらず、あまりにも人の多さに思わずパッと見スルー。

別室で、デューラーやレンブラントの画が展示してある部屋があった。

作者名のプレートを見なければ、ここもスルーするところだった。

でも、デューラーの有名な(よくパンフレットに載っている)ウサギの水彩画が目に入ったので、2、3歩戻って、絵を見た。

「え? これがあのデューラーの画?」ってな感じだった。

一枚の小さな絵画からは、何の魅力も鑑賞者を惹きつけるエネルギーも全く感じられなかった。うーむ。

他にも、レンブラントや私の知らない作者の水彩画があり、先に進むと油絵があった。

なんとなく腑に落ちない思いで、そこの説明のプレートを読んでみると、そこの部屋は、展示室にしては日当たりがよいので、本物のコピーを展示してあるのだと書いてあった。本物は期間を定めて時々は展示されるらしい。

なーんだ。あの、「うーむ。」感というのは、偽者を見たときに感じるうーむ。だったのか。

私は常日頃、芸術もわからないのに、いろんなものを鑑賞するのが好きだ。その作品の良し悪しはわからないけど、私はまず、その作品に含まれている作者のエネルギーというものを鑑賞することにしている。

時々、ハッと目が釘付けになるような作品に出会うことがある。

それは、ガッコーで習わないような名前の作者だったりするけど、その作品からは、作者のつぎ込んだエネルギーが如実に顕れているものなのだ。

画が生きている。息づいていると感じることがある。怖いくらいに。

アルベティーナ美術館の水彩画は生きているとは思えなかった。

生きている油絵もあったんだけど、あまりにも歩き疲れてたので、それは作者名も作品名もチェックせず、ただ眺めてきただけでした。

近景に農民がいて、遠景に湖があった。ははは。よくあるモチーフだ。

どこかで見た絵とごっちゃになってるかも。

でもその絵を見ると、その時代の時間がちゃんと流れていたの。

タイムスリップしたみたいだった。

疲れて果てて思考が鈍くなっていも、その絵にはそういう感性を目覚めさせるエネルギーがあった……ってことだと思う。

ヨーロッパにいていつも思うことだけど。

キリスト教の国の民族は、愛することも、愛されることも、ごく自然にできるんだなぁ……って。感謝することも、感謝されることも。

それは一番小さな共同体の「家族」で各々培われたものだと思う。

もちろん、キリストの教えに基づく親のしつけによるものだと思うけど。

愛情を受けて育った人は、その深い愛を今度はパートナーや家族達と分かち合うことができるものなのだ。

ヨーロッパ的な愛とか感謝とか慈悲深さ。

昭和生まれのニッポン人の両親に育てられた私には、真似できない。

ニッポン人が夫である私には真似できない。とてもじゃないけど。

だから、欧州にいると、いつも良心の呵責に苛まれるの。私って、もしかしたらものすごく冷たい人間なんじゃないだろうかって。って。

でも、それはただ、自分は文化風習・人種が違うニッポン人なのだ、ということだけなのかもしれないんだけど。

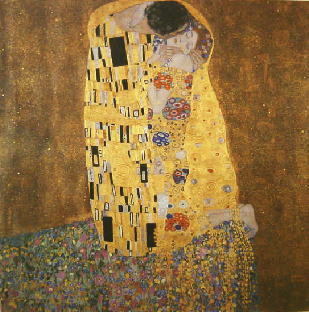

ベルベデーレ宮殿上宮美術館で、クリムトの「接吻」を観てきた。

これは、なんてヨーロッパ人的な接吻なんだろう……と思いながら絵に見とれていた。

ニッポン人の妻達よ。

あなた方の夫は、このような接吻をしてくれるだろうか?

私は、腹の中で、瞬間的に思ったぞ。

日本人の我が夫とはこんな表情で「接吻」なんか絶対にできない……と。

シェーンブルン宮殿で、女帝マリアテレジアについて物思いにふけった。

女傑といわれたマリア・テレジアは、皇帝フランツ・シュテファンを深く愛していたようだ。当時の多産の政策もあったのだろうけど、皇后は皇帝の子を16人も産んだそうだ。誰もがみんな父親にそっくりな子供達である。

そこで私はハタと考えた。

私は夫の子供を16人も産む気になれるだろうか?

ましてや、16回も妊娠なんかするだろうか? と。

こっぱずかしい表現をするなら、16の「愛の結晶」である。

最低限の16回の生殖行為で16人の子供が生まれるわけではない。

排卵日前後、いやそれ以外に日常的にそういうことにかかわっていないといけない。敬虔なカトリック教徒であれば、全てを自然に任せるものだ。

経済状態、母体の体力、母性本能、その他諸々。

夫との愛の結びつきが強くなければ乗り越えていけないことである。

仕事ばっかりしているサラリーマンの夫とは無理だな……と即断。

いや、具体的に自分の夫とは無理だと思ったのではない。

一般的に夫がニッポン人だったら嫌だなと思ったのである。

ジャパニーズビジネスマンは仕事優先で家庭はないがしろだしね。

少なくとも、こちらの人は個人主義だけれども、女性を尊重し、家族を大切にする。スキンシップも大切にする。

そう考えるとね、ヨーロッパ人男性の体躯がいいのは、相手を抱擁する愛情をたくさん持っているからかな……とも思えてくるの。

何だか今日の日記は、一人ぼっちでニッポン人コンプレックス。

| 2005年03月28日(月) |

Endlich zu hause! |

2泊3日のウィーン旅行から帰ってきました。

子連れの旅行はこりごりです。(同じことをイタリア旅行の後も言っていたような)

旅行の詳細は、明後日。

歩きつかれてくったくた。3泊4日のような疲労感。

ドイツ語圏はやっぱり楽だった。

ウィーンは小奇麗なドイツ語圏の小パリってな感じ。

シュニッツエルは、やはりドイツ、オーストリーに限るね。

隣国だけど、ポーランドのシュニッツエルとは何かどこかがちがう。

やっぱ、あぁいう料理が性に合う。

長年ドイツに暮らしてきたからさ。

|