目次|過去|未来

| 2025年03月26日(水) | 「教皇選挙」 |

わー、凄い。素晴らしい!まだ三月だけど、ぶっちぎりで今年一番です。キリスト教信者ではない私にも、自由に解釈出来たのは、作品の懐が深い証しです。宗教とは哲学であるべきだと痛感する作品。監督はエドワード・ベルガー。本年度アカデミー賞脚本賞受賞作(ピーター・ストローハン)。

キリスト教最大の教派である、カトリック教会の総本山・バチカンの教皇が亡くなります。主席枢機卿であるローレンス(レイフ・ファインズ)は、管理者として、次期教皇を決める選挙(コンクラーベ)を執り行います。

次期教皇の有力候補は、イタリア・ベネチア教区の保守系・伝統主義者のテデスコ(セルジオ・カステリット)、初の黒人教皇を狙うナイジェリアのアデイエミ(ルシアン・ムサマティ)、カナダ・モントリオール教区の穏健保守のトランブレ(ジョン・リスゴー)、アメリカ出身でリベラル派最先鋒のバチカン教区のベリーニ(スタンリー・トゥッチ)の四人。こう書くと、ほぼ政治と同じです。

鑑賞前は、この手の傾向もあるだろうとは予想していましたが、まさかここまでとは、と感じる生臭さ。ライバルのかつてのスキャンダルの暴露、賄賂、その他、足の引っ張り合いの数々。あちこちで煙草を吸い、吸殻は路上にポイ捨て。美食とワインの日々を整えるのは、シスターアグネス(イザベラ・ロッセリーニ)始め、数多くのシスターたちなのに、感謝の言葉も無し。彼らが聖職者であるというフィルターが、全ての裏をねじ伏せている。

教皇が亡くなる前、主席枢機卿の退任を申し出ていたローレンス。教皇が退任を認めなかったのは、死期を悟り、自分にコンクラーベの管理をして欲しかったのだと、その意を汲み、マネージメントに心血を注ぎます。

私がとても感服したのは、遺体でしか出てこない教皇の偉大さが、コンクラーベの中で浮き上がる事です。ローレンスを指名した事しかり、様々な戦火の中で、布教に邁進していたベニテス(カルロス・ディエス)を守るため、秘密裏に枢機卿に任命していた事。ある枢機卿の悪事を見逃さなかった事。ローレンスは「私は教皇の器にない」と、再三語りますが、その器とは何なのか、亡くなった教皇の足跡を辿れば、解かる気がします。それは決断力なのでは、ないかしら?

始めは乗り気でない風だったベリーニの本音は、「枢機卿になったなら、教皇になりたくない者などいない」でした。そして、ローレンスに「自分に向かい合え」と言います。ローレンスが自分に向かい合い、何度目かの投票用紙に、初めて別の名前を書いた時、何が起こったのか?私はその時、これは神の啓示ではないかと思いました。一番にそう感じたのは、誰あろうローレンスだったと思います。彼が足るを知った瞬間です。管理者として規律を守るためには、規律を犯さねばならず、そのやるせなさに涙するローレンス。しかし、ここでも亡き教皇が、彼に味方するのです。

私が心を打たれたのは、そこかしこに、亡き教皇や神の息吹、導きがあった事です。それは厳かで暖かい。見守るという言葉の意味は、この事なのかと思いました。自分で頑張って答えをチョイスさせ、煮詰まり手詰まりになり、くじけそうになって、初めて手を貸すのです。答えは、自分で選ばせる。

昔のスキャンダルに追いやられた枢機卿は、「大昔の事が、未だ許されないのか?」と涙します。ローレンスは「あなたは既に許されている。祝福されている。だから辞退するのです」と言う。私は「悔い改める」という言葉が浮かびました。悔いた事を改めるのであって、改めたら悔いた事は無くなるのか?そうではないのだ。生涯忘れず悔いていくから、心が改まるのじゃないかしら?その真摯な決意に、神は祝福してくれるんじゃないかな。このシーンが、とても心に残りました。

ベリーニたちリベラル派は、時代と共にアップデートしてきた教会を、後退させてはいけない。今まで共産党員であったり、小児愛の問題を無視してきた教皇もいた、傷のない人間はいない、だから自分たちは問題ありの人でも推すと言います。ローレンスもリベラル派。このシーンの清濁併せ呑む思考に、少々感銘を受けた私ですが、後々の伏線も担っていたのだと、今思います。

そう、人間や社会だけではなく、宗教だって進歩や成長していかねばならない。テデスコが過去の超保守的な協議に拘るのは、それは教皇という権力を手にしたいためではないかと、感じます。「宗教戦争だ!」と、声高に煽る彼に、戦火を潜り抜けてきたベニテスは、「あなたは戦争の何を知っているのか?」と一喝します。そして、コンクラーベを、つまらぬ人間の集まりだと吐き捨てる。

聖職者らしからぬ枢機卿たちの狼藉の数々を見せられた後、誰が枢機卿に選ばれたのか?初めて聖職者の良心を観た想いでした。しかし、ここにも問題が立ちはだかる。新教皇は、「神が私を作ったのだから、神の御心のままに生きる」と言い切ります。何と言う清々しさ。前教皇からの、更なる進歩だと感じました。

亀を抱きながら、微笑むラストのローレンスは、新教皇の難問を受け入れたのでしょう。思えば亀も伏線だったのかも。見事な管理者ぶりだったローレンス。例えば新教皇や他の枢機卿が管理者となったとして、これほど見事な仕切りが出来たかと言えば、絶対にNOです。亡き教皇の目に狂いはなかったのですね。人には適材適所、自分の器に合った場所でこそ、真価を発揮出来るのでしょう。

華やかな聖衣の見事さ、重厚かつ麗しい絵画、厳かな教会内の様子など、美術面も大いに見どころがありました。そう言えば、シスターたちはずっと質素な服装ばかりで、ここもキリスト教の悪しき教義である男尊女卑が表されているのでしょう。

宗教は、今を生きるものでなければならない。ベニテスの言葉だったでしょうか?私もそう思う。来世の幸せではなく、今生で幸せを感じなければ、意味がないと思います。ミステリーとしての面白さと、重厚な人間ドラマが共存し、生々しい人間臭さを放つ枢機卿たちから、神の存在を身近に感じた奇跡のような作品です。私の生涯の一本になりそうな予感がします。

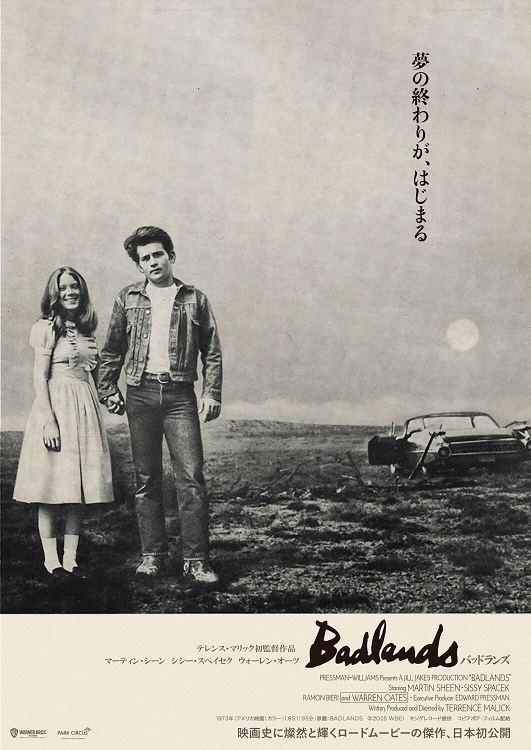

| 2025年03月18日(火) | 「バッドランズ」(地獄の逃避行) |

かのテレンス・マリックのデビュー作です。日本では深夜放送で放送したきりで、今回が初公開。製作は1973年ですから、実に52年目にしての公開です。実話が元の無軌道な若者の殺人鬼の話が、ロードムービー的な情感が溢れる世界観で、とても不思議な作品です。

25歳の清掃員のキット(マーティン・シーン)。仕事帰りにバトンの練習中の15歳の少女ホリー(シシー・スペイセク)と出会います。程なく二人は恋仲に。しかし、ホリーの父親(ウォーレン・オーツ)は、流れ者のキットとの交際は反対します。駆け落ちしようと、ホリーの家に侵入したキットは、父親に見つかり、勢いでホリーの父親を射殺してしまいます。

ハンサムなキットは、ホリーからも逮捕された警官からも、ジェームズ・ディーンに似ていると言われる。顔だけの男かと言えば、そうでもなく、時々知的なセリフも言うし、駆け落ちなのに、ホリーに教科書も持たせます。「セックスが目当てではないとキットに言われ、嬉しかった」とホリーのナレーションが入りますが、二人が結ばれるのも心が高まってから。常にホリーを気遣い、レディとして、扱っています。

出自に恵まれないため、彼が持つ生来の気質の良さが活かされず、底辺でくすぶっていたのでしょう。「殺したい人間が二人いる」と、彼は言いますが、それは両親ではないかと、私は想像しました。育ちの良い女の子との交際は、セリフにもあったように、ホリーが初めてだったと思います。

これがホリーに恋した理由かと思っていたら、敬愛する映画友達が、「エデンの東」を表して、「いじけ男を立ち直らせる女の映画」と仰る。あー、ディーンに似ているが二回も出てくるのは、これかと思いました。キットはホリーの事を、底辺の自分を引き上げてくれる女性だと思ったんでしょう。

この容姿なら、年上の裕福な女を騙す事も出来たでしょうが、彼はそんな男妾のような事は良しとしない。あくまで女性を守る男として、成長したかったんでしょう。しかし哀しいかな、彼の年齢に見合うような女性は、底辺のキットは相手にしない。だから、10歳下でまだ子供のホリーだったんでしょう。愛する女性を得て、心の支えにしたかったんだな。

対するホリーも、地味で目立たぬ女の子。華やかさに憧れるものの、実際は退屈な毎日で、そんな自分を、飛び切りハンサムなディーンに似た、大人の男性が愛していると言う。夢中になるのも当然です。

殺人を重ねていくキットですが、狂気や恐ろしさ、殺伐とした感覚は全くなく、ただホリーとの日々を守りたいために、殺人を犯すように見える。自分をヒロイズムの対象に観ている。対するホリーは、もう元の日常には戻れない。疲弊する毎日に嫌気がさしてきて、キットへの愛情も薄らいでくる。25歳の男より15歳の少女の方が、夢から覚めるのが早いのです。そして、無情にもキットを切り捨てる。

捕まってからも、世間に知れ渡った事件の犯人として、有名人扱いのキット。ある意味、世間から注目を浴び、ホリーは関係ないと証言して守り、本望だったのかも。そして死刑。対するホリーは、自分を弁護して強引に執行猶予を勝ち取った弁護士の息子と結婚する。現実的で有益な、自分への落とし前です。男と女の成長の違いが、如実に表れているように思います。

シーンのハンサムぶりも破壊力がありますが、何と言ってもシシ―!当時23歳だったそうですが、話し方から立ち振る舞い、本当に15歳に見えます。ガーリーな服装が、本当に良く似合う。そばかすだらけで、美人とは言えない顔立ちながら、とても愛くるしく、妖精のようです。妖精だから、彼女の選択は一層辛辣に思えたのでしょう。

二人とも未熟ですが、頭が軽いように見えません。無知は罪ですが、未熟は本来罪じゃない。でも成熟が遅いのも、早すぎるのも、罪かもしれないと思いました。血生臭さは少なく、叙情的で牧歌的な味わいすらあります。本当に不思議な作品ですが、好きか嫌いかを問われれば、即答で好きと言える作品です。

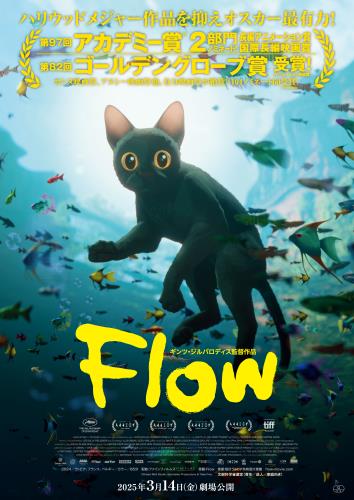

| 2025年03月16日(日) | 「Flow」 |

素晴らしい!本年度アカデミー賞長編アニメーション受賞作です。2Dのアニメですが、とにかく体感する作品でした。共生とは何か?根幹的な事を教えて貰いました。ラトビアのギンツ・ジルバロディスが、監督・製作・脚本・撮影・編集・音楽と、全て担っています。

一匹の猫が、森を散歩していた時、大きな洪水が起こります。猫の生息してた場所も、水に埋もれてしまいます。返る場所の無くなった猫の前に、一隻の難破船が現れ、中にはカピパラが居ました。船に乗り込む猫に、無関心ながら、カピパラは追い出す事もしません。やがて船は流れに任せ、彷徨います。

とにかく映像が素晴らしい!色彩の美しさや光の煌めき、動物たちの俊敏な動きなど、一瞬も目が離せません。そして洪水の様子や、大海を悠然と渡るクジラの様子など、ちょっとしたスペクタクルで、雄大で荘厳な自然を堪能します。人間は一人も出て来ず、動物に喋らせる事もありませんが、その時々の動物たちの心を、映像は雄弁に伝えてくれます。

キツネザル、犬、ヘビクイワシ。次々とノアの箱舟のような難破船に乗り込む動物たち。彼らは、自分の特性を用いて動いているだけなのに、個性が際立つ。そして、その個性が生きる上で役立っています。

それぞれ別々の行動をししていた彼ら。各々の理由で、自分の仲間たちから逸れてしまっている。食住を共にすることで、まとまりの無かった動物たちが、自然に寄り添い協力していく。思いやりや、共に喜び楽しむ感情を芽生えさせる様子が、描かれます。ファンタジックでありながら、成長していく動物たちの姿は、人間が投影されています。

水面に映った動物たちの姿を観た時、これこそ共生だと思いました。あの船に乗っていた事以外は、どこにも共通点が無い彼ら。生まれも育ちも属性も、みんなバラバラです。私が一番感動したのは、動物たちが、自分の属性に戻っても、苦労を共にしてきた仲間を、はっきりと覚えていた事です。人間に置き換えて、観てしまう。各国で移民の問題が溢れる中、迎える方だけではなく、移住する方にも心得を促していたように感じます。

85分間、動物たちと共に、流れに身を任せて、得難い体験をした気分です。人間は英知に長けた生き物です。人間の想像力や思考力は、3Dや4Dを凌駕する事を、身を持って体験しました。生きるとは、抗うのではなく、その時々の流れに任せて、自分の身の丈を伸ばす事なのかも知れません。

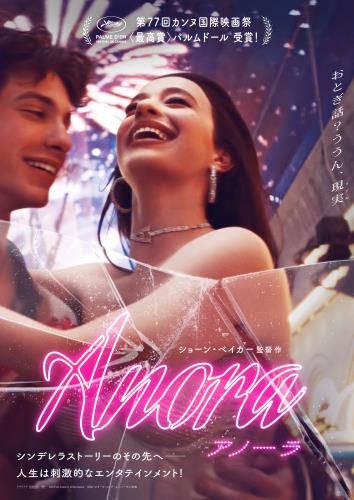

| 2025年03月09日(日) | 「ANORA アノーラ」 |

祝!オスカー作品・監督・脚本・主演女優・編集賞受賞!いやー、びっくりした。観たのはオスカーの発表前でした。底辺の野良母娘を、厳しくも暖かく見守った「フロリダ・プロジェクト」の、ショーン・ベイカー監督の作品。今も私の大好きな作品です。今回もストリッパーで底辺の若いヒロインを、エネルギッシュに描いた作品。そしてやっぱり眼差しは暖かで、今回も大好きな作品です。監督・脚本・製作、ショーン・ベイカー。

ストリップダンサーとして働くアニーことアノーラ(マイキー・マディソン)。ある日客として来た、ロシアの大富豪の御曹司イヴァン(マーク・エイデルシュティン)に気に入られ、一週間貸し切りの契約を結びます。意気投合した二人は、出会ったばかりなのに、勢いで結婚。しかしイヴァンの両親は激怒し、二人を別れさせるため、屈強なボディーガードのイゴール(ユーリー・ポリゾフ)たちを差し向けます。

オスカーの受賞スピーチで語っていましたが、監督は性産業で働く人々への人権を描くことがライフワークのようです。私がアニーを観た時、「フロリダ・プロジェクト」では子供だったムーニーが、成長してストリッパーになったように錯覚したのは、思い過ごしでは無かったようです。全く別の作品なのに、根底には、監督の彼女たちへの想いが込められている。

前半はストリッパ―稼業の様子と、イヴァンとその取り巻きとの乱痴気騒ぎに終始。そしてイヴァンとアニーとのセックスの様子。これでもかと描かれる自分の子供より若い子たちのバカ騒ぎに、もう胸焼けしそう(笑)。酒池肉林にクスリ、そしてネットゲーム。私は今どきの若い子の文化に、結構理解はある方ですが、それでも、もうちょっと文化的なアプローチはないのか?お前ら、バカだろう?的な思いが浮かびます。しかし、この前半は、この作品を理解するためにあったんだと、後半を観て思います。

二人は愛し合って結婚したのではありません。契約した一週間、お互い肌も合ったし好意も抱いたでしょう。でも愛ではない。二人を結んだのは打算です。イヴァンはアメリカ人の妻を得て、在留許可を延したい。アニーはイヴァンの財力を使って、底辺から抜け出したい。結婚にも様々な形があり、無軌道ですが、私は悪い事だとは思いません。

でも「娼婦」と結婚したと激怒する両親から、イヴァンの逃げ足の速い事。それも新妻は置いてけぼり。子守り役相手のアニーの大立ち回りが物凄い。ちょっとした獣です。「娼婦って言った?誰が娼婦だ!」から始まり、大暴れ。アニーはかすり傷なのに、子守り役たちは骨折迄して、手負いの熊です(笑)。ここ面白かったなぁ。痛快でした。

イヴァンは散々彼らを困らせていたのでしょう、陰でバカ息子、クソガキ呼ばわりする子守り役たち。バカップルに振り回されて、ちょっと可哀想な中、アニーをバカにしたり、セクハラする様子がないので、悪党には見えません。

ここからイヴァンを探すために、イヴァンの子守り役たちとアニーは手を組みます。敵の敵は味方って、図式だな。取り巻き立ちの所へ行けば、彼らも仕事は底辺。アニーが雇い主に、「ここは年金や社会保険の保証があるの?なら居るわよ」と捨て台詞を吐いてストリップバーを後にしますが、取り巻き立ちも立ち位置は同じ、浮き草のようのもの。刹那的な享楽だけではなく、イヴァンが自分を引き上げてくれると、密かな思いがあったかも。

でも財力は親の物で、イヴァンの物ではありません。そしてイヴァンは、親にして「お前は一族の面汚し」と言われるバカ息子。前半の狂乱のバカバカしさは、イヴァンの超の付く中身の無さを表していたのでしょう。それしか出来ないのです。アニーは、その事が未だ知らない。

アニーはイヴァンの恋人として、一週間の契約をして、次は入籍。入籍も夫婦になるという契約です。そこには両家の親も関係する。そうアニーは認識しているから、「あなたの一族の一員になれて、光栄です」と、イヴァンの母に礼節を尽くす。しかしガン無視どころか、無礼な暴言を吐くイヴァンの母。

大富豪とド底辺のストリッパーが、どちらが人として嗜みがあるか、一目瞭然のシーン。イヴァンの母からしたら、分を弁えろという事でしょうか?一体何時の時代だよ、と言いたいところですが、ジュリア・ロバーツが自身の出世作の「プリティ・ウーマン」の事を、「あれはファンタジーよ」と言い放った35年前と、哀しいかな、世の中は変わらない。「契約」の正当性をアニーが主張しても、踏みつけにするのです。イヴァンを含め、一家はアニーをバカにして見下し続ける。

この作品は、シンデレラストーリーの、苦い現実だけを映す作品なのでしょうか?私は違うと思う。最初から最後まで、アニーに丁寧に接するイゴールは、「イヴァンはアニーに謝罪すべきだ」と物申す。雇い主にです。言えないですよ、普通。思うに、彼も貧乏暮らしから抜け出すために、用心棒稼業のようですが、心は常に平常運転。こんな男は観た事がないアニーが、どう接すれば良い解らず、常にイゴールに毒づくも、飄々としながら、ビクともしない。時々彼から出てくる祖母の存在が、イゴールの人格の高さの源のように感じます。そう思うと、アニーもイヴァンも、貧富の差はあれど、本当は表裏一体のような気がしてなりません。

マイキーは役柄通り、ヌードも辞さずで、セクシーなシーンも多数なんですが、それより服を着た時の気の強さや、心の清潔感が溢れていた事が印象に強く、とにかく大熱演。容姿から東洋人とのハーフだと思っていたら、純粋なユダヤ系だそうです。これでオファーが殺到してくれたら、嬉しいです。

ポリゾフもオスカーは逃しましたが、余り抑揚がないキャラで、そこにイゴールの内面を浮かび上がらせるのは難しかったでしょうが、この作品の良心ともいえる役柄を、きちんと伝えていました。

アノーラは何故アニーと呼ばれる事に固執するのか?アノーラの意味は「光」。本来の自分は光なのに、今の自分からは程遠いと思うから、アニーと呼ばせるのかと感じます。イゴールの意味は戦士。彼が今までの人生で戦って手に入れたのが、タフで心優しく思いやりのある人格なのでしょう。そこに権力やお金の有無は感じません。イゴールこそ、この作品の光ではなかったのかな?

ラスト、イゴールの胸で初めて泣くアニー。今までの悔しくて辛い人生、泣いたら負けだったんでしょう。泣いてリセットするんだよ。そしてイゴールから手渡された物を有効に使って、新たな人生を歩んで欲しい。苦くて優しい「光」のあるラストでした。

さてオスカー受賞は本当に喜ばしい事ですが、これは過分に期待料が含まれている気がします。同じような作品が乱立して、新鮮味の薄い作品が並ぶ昨今、インディーズから飛び出したベイカー監督に、ハリウッドは新機軸の作品を期待しているんでしょう。これで箔がついて、出資する人が増えるでしょうけど、底辺の人たちを見つめる、暖かい眼差しは忘れないで欲しいです。次作にも期待しています。