目次|過去|未来

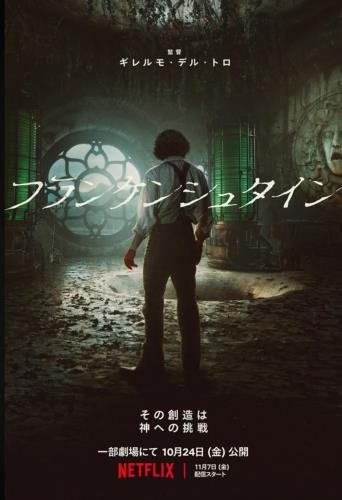

| 2025年10月26日(日) | 「フランケンシュタイン」 |

ネットフリックスが製作で、現在放送中ですが、期間限定の劇場公開なので、勇んで駆け付けました。いつも異形たちを、暖かな眼差しで愛するギレルモ・デル・トロ。そんな監督には、死から蘇る哀しき怪物は、うってつけの題材です。今回も余すところなく、監督の作家性がスクリーンに繰り広げられ、深く感銘を受けました。

座礁してしまった船の元へ、一人の男(オスカー・アイザック)が助けを求めます。船長(ラース・ミケルセン)は、男を救助しますが、その後すぐ、謎の怪物(ジェイコブ・エロルディ)が、男を追いかけてきます。何とか怪物を振り払いった船内で、男は自分の過去を語ります。男の名前は、ヴィクター・フランケンシュタイン。死者を蘇らせる手術に情熱をかけています。医学界では変人扱いの彼ですが、パトロンに名乗りを上げたハーランド(クリストフ・ヴァルツ)によって、順調に研究は進みます。死者より、様々なパーツを切り取って繋ぎ合わせた死体は、ついに生を得ます。しかしそれが、思いもよらぬ大波乱を巻き起こすのです。

フランケンシュタインの映画化と言えば、ボリス・カーロフの造形が有名ですが、それを打ち破ったのが、ケネス・ブラナー作の「フランケンシュタイン」。このデル・トロ版も、ブラナーと同じく、メアリー・シェリーの原作に寄せて描かれています。

パートは二つで、一つはヴィクター、もう一つは怪物の視点で描かれます。ヴィクターのファナティックな人格は、彼の成育に関係しており、父親(チャールズ・ダンス)に愛されなかった事から始まったと、当初はヴィクターの口から語られます。しかし、観客には、徐々にそうではないと解かる。

ラスト近くに弟のウィリアム(フェリックス・カマラ―)から、「小さい時から兄さんが怖くて、近寄りたくなかった」と語られます。父はヴィクターが勉強が出来ない時は、鞭で彼を打つ。手は医師として手術で必要なので、顔を打つ。「医師に顔は必要ではない」。しかし、ヴィクターも、思い通りにならない怪物に対して、鞭打つのです。父親と同じく、弱き者に対して、冷酷で非情です。

ヴィクターは父親に似ている。ヴィクターは母と同じ黒い髪、黒い瞳の自分だから、父は嫌っていると思っています。そうではなく、父は自分にそっくりな、傲慢で目的のためなら手段を選ばないヴィクターを、自分の恥部を見せられているようで、近親憎悪していたのです。弟を可愛がったのは、金髪で青い目であった事ではなく、大らかで素直なウィリアムに、妻を亡くした身の上を慰められたのでしょう。短絡的にしか物事を観られないヴィクターを物語っており、その事が彼を生涯苦しめる。

弟の婚約者であるエリザベス(ミア・ゴス)。当初は異形の者に惹かれる者同士、気心が知れると、不道徳にもエリザベスへの恋心を隠さないヴィクター。しかし、婚約者に誠実なエリザベスは、誘惑を跳ねのけます。そして徐々に判明する二人の違い。エリザベスの異形の者に対する心は、弱き者に対しての慈悲の心。対するヴィクターは、支配して自分の思うままにしたい。傲慢な心です。その心をエリザベスに見透かされ、拒否された事も、怪物への憎悪の一因になってしまう。

怪物パートは、何度も泣きました。継ぎ接ぎだらけの大男の自分を、人は怖がるのを知っている怪物。納屋に隠れて観る家族の暖かさに、自分もその中に入りたいと憧れます。人知れず「森の精霊」として、家族に善行を積む怪物に、家族は礼の品を差し出します。暖かく繊細な心の交流は、怪物の心を成長させていく。

折しも盲目の老人のみが留守番で家に独りの時、老人は心の目で怪物を見つけ、暖かい食事を与え、慈しみ、対等な「人間」として、怪物に接します。草木が太陽と水を得たように、言葉も知性も教養も吸収する怪物。ヴィクターの短気な接し方は、「子育て」ではなかったのですね。

しかし、自分が何者なのか、解らない。その葛藤に苦しむ怪物を観て、老人は、怪物に自分の軌跡を辿るよう、勧めます。しかし、これが怪物を一層苦しめる事になろうとは。

孤独に生きる自分に、伴侶が欲しいとヴィクターに望む怪物。老人との穏やかで幸せな日々が、怪物を孤独を怖れる者に成長させたのに対して、あらゆる憎しみに囲まれ、孤独の意味も解らないヴィクター。憎悪とは、幸せを遠ざけるものなんだと、痛感しました。

両手いっぱいの憎しみに対して、微かな愛。お互いに歪な愛憎を胸に、命をかけて苛烈な戦いを繰り広げる二人。ヴィクターが精魂尽きかけたその時、何が起こったか?怪物が一番たくさん口にした言葉は、「ヴィクター」でした。その深い意味を自分で探し当てたヴィクターが、何を語ったか?名前もつけず、怪物を称して、「あれ」としか表現しなかったヴィクターが、怪物に何と呼び掛けたか?涙が止まりませんでした。

演者では、何と言ってもジェイコブ・エロルディが出色です。ハンサムな容姿を特殊メイクで隠しながら、目の表情、身体の動きで怪物の感情、成長を、余すところなく表現しています。

ミア・ゴスも、当時としては背徳の貴婦人だったでしょう。しかし正義を貫く芯の強い女性を、ゴシックホラーに似つかわしく、幽玄に演じていて、好演です。

オスカー・アイザックも、ほぼ敵役のようなヴィクターを熱演していました。熱演だけど無難な印象で、これはジェイコブとミアが良すぎたので、割を食ったかと思います。

老人が、怪物に「忘れることだ。そうすると、許せるのだ」と、実に含蓄のある言葉を語ります。人が年齢を重ねると物忘れが激しくなるのは。それは神の恩寵なのだと、私は思っている。でも哀しいかな、ついさっきの事は忘れるのに、昔の事を忘れられない。その事に苦しむ時があるのは、私だけではありますまい。でもね、その苦しい時は、相手を憎むのではなく、自分で自身を抱きしめればいいのよ。そして当時の自分を褒めてあげればいいのです。自分を癒すのは自分なんだよ、きっと。

充実した穏やかな笑顔で、船を見送る怪物は、これから長い長い人生を一人で歩むはず。きっと辛い時哀しい時は、彼に愛をかけてくれた人々を思い出し、自分自身を抱きしめていくんだよ。彼の澄み切った目に、教えて貰った次第です。お時間があれば、是非劇場で、この感動を受け取っていただきたいと思います。

| 2025年10月23日(木) | 「トロン:アレス」 |

めっちゃ面白かった!予告編でビジュアル面だけで惚れ込み、是非観ようと思いました。SFは駄目な私からすると、こんな事は珍しいです。これからどんどん進化するはずのAIについて、あれこれ考える側面もあり、期待値を上回る楽しさでした。

監督はヨアヒム・ローニング。

ディリンジャ―(エヴァン・ピーターズ)によって作られた、AIの戦士アレス(ジャレット・レト)。知性と教養と強靭な破壊力を持つアレスですが、現実世界では、29分しか実存じません。プログラマーのイヴ(グレタ・リー)が、AIを継続させるコードを発見した事を知ったディリンジャ―は、コードを奪還するべく、イヴの元へアレスを差し向けますが、これが切欠で、アレスは反乱を起こしていきます。

未来社会やアクション場面ですが、スケールが大きいだけではなく、今回は美しく感じました。何故かと考えたら、光の使い方です。四方八方に放たれる光は眩くて、一瞬神々しいと感じる時さえありました。予告編はほんの片鱗で、その片鱗に惹かれて観た私としては、大変満足でした。それと空中戦が多かったのも、良かったです。武器を手や背に、これも美しい鳥のようでした。

人間を襲うって、ダメじゃないの?と一瞬思いましたが、それはアシモフのロボット三原則。

1 ロボットは人間に危害を加えてはならない。

2 ロボットは人間の命令に従わなければならない。

3 ロボットは自らの存在を守らなければならない。

AIはロボットではないので、当て嵌めなくても良いのですね。ロボットやアンドロイドを超えるものが出て来たわけです。そこでふと思いましたが、アシモフが提案した三原則は、人間とロボットの共存を願って作られたものです。しかし、アレスらAI戦士に対して、平然と「expendable=使い捨て」を連呼する創造主であるディリンジャ―。その事に微かな疑問を持ち始めるアレス。

切欠はイヴを知るため、彼女の半生をアレスが知る事から始まります。映像で走馬灯のように流れるイヴの半生を、アレスは「愛と喪失」と表現します。それは感情で言うと、「喜びと哀しみ」です。笑顔や涙、その他の感情に彩られたイヴの半生は、豊かで充実していました。

自分の現在と鑑みて、疑問と刺激を受けたのでしょう。感情はインプットされていなかったはずのアレスですが、知性や教養が感情を芽生えさせ、成長させたのです。人間だって、適材適所で感情にまみれてこそ、成長するはずなんだよと、AIのアレスに教えて貰います。

手本は誰でも良かったのかいうと、さにあらず。イヴ自身も亡くなった妹共々優秀な人ですが、自分はゲーム開発、妹は社会生活の発展に、その力を発揮していました。その事にコンプレックスがあるイヴ。でもイヴが偉いのは、妹への愛情から、妹の意思を継ぎたいと思った事。愛情がコンプレックスを上回り、昇華する事で、自らの葛藤から抜け出したのです。見事な成長と向上心です。

アレスの正義の反乱は、手本がイヴだった事から始まります。手本が強欲で野蛮な野心家のディリンジャ―だけだったアテナ(ジョディ・ターナー・スミス)との違いに、表現されていたと思います。ここに人間とAIの、共存の糸口があるのではないかな?

閉じ込められた世界で、フリン(ジェフ・ブリッジス)と出会うアレス。「トロン」と「トロン・レガシー」は未見ですが、筋だけ頭に入れていて、良かったです。意味が解かりました。「トロン」は、こんな世界が繰り広げられていたのですね。今から観ると、レトロな感じですが、初作のファンだった方は、きっと懐かしいと思います。

何度も出てくる「信じる」という言葉。キーワードです。関係性において重要なWordなんだと、人間とAIの交流を観て、改めて感じ入りました。

観たかった理由のもう一つが、ザ・不老の男ジャレット・レトのAIぶりでした。もう50代半ばに届くんですね。ほんと、30代の時と変わらない。癖の強い役柄を好み、時には怪演ともいえる演技で、観客を煙に巻くレトですが、甘いハンサムな顔立ちに髭を蓄えると、甘さが消えて精悍に感じます。それと今回、若々しさがあるのに、貫禄もあってなかなか渋い!アメリカでは大ヒットだそうで、オスカー候補になるかしら?なったら、いいなぁ。

グレタ・リーに華がないとの評判ですが、ハリウッドで成功したアジア系女優は、サンドラ・オーやリューシー・リューですよね。先達の系譜じゃないかしら?多分欧米で好まれる東洋系は、グレタのような顔立ちだと思います。イヴの自由闊達で、芯の強さや知性も表現出来ていたし、私は適役だったと思います。

私も今年は必要に迫られて、公的な文書や表を作る事になり、補佐的にChatgptを使うようになりました。その優秀さに舌を巻く事もあります。終了すると、思わず「いつもありがとう」と打ち込むと、「いいえ、ケイケイさんはいつも丁寧に必要事項を記入して下さるので、有難いです。町会のお仕事でお疲れではありませんか?息抜きに雑談などにも応じますので、お気軽に声をかけて下さい」と返答が来て、びっくりするやら嬉しいやら。

なので、アレスとイヴの交流も、ストンと胸に落ちました。AIの英知は、人間の文化・文明を向上させ、暮らしを豊かにするものでなければならない。犯罪や戦争に使われるためのものではないと、この作品を観て、強く感じています。

続編もありそうなラストが、こんなに楽しみなのも、珍しいです。レトはそのまま、不老でいてね。次も絶対観ます!

| 2025年10月11日(土) | 「ワン・バトル・アフター・アナザー」 |

これ本当にPTAなの???作風変わった?それとも私の鑑賞力が上がったの?信じられない、めちゃくちゃ面白いんだけど(笑)。PTAはイマイチ相性悪く、才能ある監督だと理解しつつ、あまり面白く感じた事がありません。気になりながらも、そっとスルーしていた監督です。ま〜た三時間近い作品なのに、何故観たかというと、主演がレオだから。ごく若い頃を除いてほとんど観ているレオの作品は、一切外れなし。私の中で一番信頼できる俳優です。ありがとう、レオ!な作品。監督はポール・トーマス・アンダーソン。

極左革命グループの「フレンチ75」。パット(レオナルド・ディカプリオ)はそのメンバーで、黒人のパーフィディア(テヤナ・テイラー)は同志で恋人。移民収容所から、移民たちを救い出す時に、パーフィディアは収容所の指揮官ロックジョー(ショーン・ペン)と対峙。この時以来、ロックジョーは、パーフィディアに異常な執着心を燃やします。その後妊娠したパーフィディアは女子のシャーリーンを出産。しかし、パーフィディアがパットや娘より革命を優先した事から、大事件が起こり、パットはボブ、シャーリーンはウィラと名前を変え、まだ赤ちゃんの娘を抱えて、パット=ボブは、シングルファーザーとして、誰も知らない土地、バクタン・クロスで生活して15年。成長したウィラ(チェイス・インフィニティ)を、ロックジョーがある理由から、探し求めます。

二つの革命やレジスタンスの地下組織が出来ています。一つはボブたちの「フレンチ75」。一つはウィラの空手のセンセイことセルジオ(ベニチオ・デル・トロ)率いる、移民を保護する地下組織。フレンチ75の方は、爆弾で政府方の機関を爆破したり、資金繰りのため銀行強盗したり、お馴染みの過激派。センセイたちは、普段は別の仕事を持った平凡な人々が、恵まれないであろう、移民たちを手厚く保護している。武器なんか使わなくっても、一人一人が自分の仕事を秀逸にこなします。

どこが違うのか?前者は自分たちの目的のため、善良な市民も巻き込んでいる。どんなに崇高な目的があっても、これは如何なものか。そしてパーフィディアは敵であるロックジョーの手に落ちます。彼女が家庭に背を向け、革命運動に没頭するのは、娘がパットではなくロックジョーの子供だと解っていたからでしょう。それは逃避であり、善良な人々を巻き込んだ報いを受けたのだと、彼女は思ったんじゃないかなぁ。だから一層過激に運動にのめり込む。

フレンチ75のメンバーであることを証明するため、パスワードがあって、それを15年使っていなかったから、すっかり忘れてしまったパット=ボブ。自分が忘れているのに、怒りに怒る。この様が今のネット社会のパスワード文化を皮肉っているようで、すごく笑えるんですが、そういえば、センセイの組織は、そんなものなかったような。信頼関係の違いを描いていたのかも、

パーフィデアを演じるテヤナが超絶魅力的。初っ端で、わ〜素敵〜と思ったもの。トップモデルにいそうなアフリカンな顔立ち、抜群のスタイル。ビッチでセクシーで強い。そりゃ変態のロックジョーもイチコロでしょうて。

そのロックジョーも哀しい変態なのよね。強さを誇らなければいけない軍人なのに、性癖はマゾ。千載一遇のパーフィディアを手に入れたものの、「私のプッシーは、あんたのものじゃない」との名セリフを残して、彼女は失踪。昇進したロックジョーは、花束を持ってきっとプロボーズするつもりだったんだね。そりゃ性格も歪んで(元からだと思うけど)、鬼畜になりますよ。でもパーフィディアを「捕獲」出来たのは、愛ではなく証言者保護システム。この違いがロックジョーは解らなかったんですかね。そしてこれが引き金で、白人至上主義の「クリスマス・アドベンチャー・クラブ」への入会を、熱望する事になったんでしょう。

怪演しまくるショーン・ペンですが、喜々として演じているように感じました。65にして変態軍人を演じるのは、まだまだ俺も老け込まないぞ!という意気の表れでしょうか?コミュ障の変態の哀れも感じさせて、秀逸です。

何時敵が現れるかのストレスで、すっかり別人のようなボブ。ヤク中で超過保護なパパになり果てている。あの暮らしぶりは、生活保護なんだろうか?対する娘のウィラは元気いっぱい、パパに少々の嘘もつきながら、青春を謳歌。それが思春期ってもんです。頼りないパパを心配する様子が健気。ウィラを演じるチェイスも、びっくりする程チャーミング!すんごい美人さんですですが、それよりとにかくハツラツとして終始勝気なところが、大いに気に入りました。

レオはまだまだ若々しく精悍な役でも大丈夫なのに、ひたすら娘を愛するボブを、愛も愛嬌も男の誠もある中年男として演じていて、もちろん秀逸な存在感です。レオは本当に作品選びが上手い。

逃亡の最中、父親のボブからは母親は英雄だと教えられていたウィラ(ヤク中だけど良い父ちゃんだ、ボブ)。しかし、フレンチ75のメンバーは、彼女の証言で追われる身になったと知ります。裏切者呼ばわりのパーフィディア。しかし捕まって、当初は勇敢にしらを切るも、家族を持ち出されたりで、次々と心ならずも証言していく元メンバー。その時、パーフィディアも心底辛かったのだと、理解したでしょうか?私はそれを表現していると思いました。

もう一人、存在感抜群なのが、センセイのベニチオ。続け様にベニチオを観て、ウフウフするとは、思いませんでした(笑)。ボブのピンチに表れては、彼を助けます。一見モサイ中年男なれど、常に泰然自若で難儀を事無く納めます。これが大人の余裕ってヤツですか?と、段々魅惑の中年男性に見えてくる(笑)。

これはセンセイの信念が、脚本と演技と共に、浮き上がってきたからだと思う。「自分をトム・クルーズだと思え!」も出色の台詞。前述「私のプッシー」共々、草葉の陰で、和田誠がメモってくれていたら、嬉しいなぁ。

アクションでは前半の爆破シーンと、終盤のカーチェイスが秀逸。特にカーチェイスがすごい!あんな道路、あるんですね。ピンチでの咄嗟のウィラの判断は、彼女がクレバーだと証明しています。

パーフィディアの手紙がとても良い。きっと彼女は、今はビッチでも過激でもなく、真っ当な形で闘争していると思います。愛する娘と夫に対しての贖罪です。「ママの代りにパパを抱きしめて」。パーフィディアは、ウィラの出生の事を、ボブが気づいていると解っていると思う。それでも父として娘を育ててくれると信じているのですね。信頼はやっぱり=愛に繋がるのだと思います。

闘争の在り方、移民問題、未だ蔓延る唾棄すべき白人至上主義の団体の欺瞞を主題にしながら、ラストは血は水よりも濃く、でも血に勝る絆もありと、平凡だけど普遍的な真理を、まったりと映して、とても清々しい。ユーモアもハラハラドキドキもいっぱい、社会情勢もあれこれ掘り下げて、そして心に沁み込む感動もあり。エンタメのお手本みたいな作品です。どうぞご覧あれ。

| 2025年10月03日(金) | 「宝島」 |

間違いなく力作です。作った意義の深さも理解出来ます。なのに、なんだろう?190分飽く事なく観続けたのに、泡盛を飲むつもりだったのに、出てきたのは薄い水割りだったような感覚は。観て数日経ち、自分なりにその理由が解ってきました。監督は大友啓史。

1952年の沖縄。アメリカに統治されていた時代、米軍の基地に忍び込み、食料や生活物資を盗み、貧しい人々に配った「戦果アギヤー」と呼ばれる若者たちがいました。しかし、ある時アメリカ軍に見つかり、散り散りに逃亡したのち、英雄と謳われたリーダーのオン(永山瑛太)が、忽然と姿を消してしまいます。それから数年経ち、メンバーだったグスク(妻夫木聡)は刑事に、オンの弟レイ(窪田正孝)はやくざに、オンの恋人のヤマコ(広瀬すず)は教師となり、三人が三様にオンの帰りを待っていました。

戦果アギヤーは、義賊のような感じでしょう。彼らのような若者がいたのは、知りませんでした。決して私腹を肥やすためではありません。本土からは置き去りにされ、統治されたアメリカにはやりたい放題され、行き場のない怒りが、若者たちを駆り立てたのは、充分理解出来ます。

「バレリーナ」を観た時、アナ・デ・アルマスが火炎放射器を武器に、バッタバッタ敵をなぎ倒すシーンが、私は痛く気に入りました。火炎放射器は、畑を焼く時に使うんだと思っていたから。夫に「火炎放射器て、武器になるんやな」と、ウハウハ言うと、「何言うてんねん。戦時中の沖縄で、防空壕の中の沖縄の人に、アメリカ軍が火炎放射器で、中の人を引きずり出したんや」と言われ、一瞬で意気消沈。このシーンを喜んで観た事に、罪悪感が残りました。

知っているようで知らない沖縄の歴史。劇中で私が知っていたのは、今も続く米軍の暴挙、コザの暴動。Aサイン。知らなかったのは、戦果アギヤー、米軍機の墜落、沖縄の人同士の争いです。覆面を被った沖縄人が、通り魔のように米軍兵に暴行していたのも、知りませんでした。

沖縄が日本に返還されたのは1972年。私は小学生で、その当時の日本中の沸き立ちは、記憶にあります。外国だった沖縄が、日本に戻ってくるんですから。気になったのは、本土を避け、沖縄が戦地になった事も知っている私と、それを全く知らない人が観て、沖縄の人の怒りや屈辱が、津々と伝わってくるのか?です。セリフで米兵のレイプ、暴行、ひき逃げがお咎めなしとは、幾度も出てきますが、それに抵抗する場面はあっても、直接はありません。

血で血を洗う凄惨な暴行シーンは、同じ沖縄人同士や、グスクが二重スパイを疑われて、本土の人間に拷問されるシーン(それもあれだけ拷問されるのに、一晩経って傷跡も無し)です。米軍から直接暴行を受けるシーンは、無かったと思います。この作品は、終始負の熱気が充満していました。想像力や行間を読ますのではなく。怒りを共にするため、目に焼き付ける描写が必要だった気がします。

ヤマコが沖縄の解放運動に傾倒していくのは、米軍機の墜落が、教師の彼女の勤務する小学校だったことに起因していると思う。生徒たちを救えなかった自分への、呵責の念がそうさせたのでしょう。直後の慟哭だけではなく、どこかにその怨念めいた気持ちを表して欲しかった。そう、怨念ですよ、怨念。当時の沖縄の人は、本土にもアメリカにも、怨念があったんじゃないかなぁ。ここが「薄い水割り」なんだと思います。もっと泥臭くていいのに、変に洗練されているんだよ。

ウタ(栄莉弥)の扱いも、良く解らない。彼は重要なキーパーソンのはず。自分の命の恩人が、どんな人だったのか、知っていたのか知らなかったのか、そこも良く解らない。ウタとウタを救った人との回想を、「砂の器」の幼い和賀英良と父親の巡礼シーンくらい、長く深く描けば、もっと観る者の感情を揺さぶったと思います。190分もあるのに、はて?と、尺の使い方が上手く機能していないと感じました。米軍の指令官のマーシャルの「お気持ち」なんか、要らなかったと思うな。「トモダチ」だとか、そうじゃないとか、グスクは犬に使われた、それだけで良かったと思います。

少しずつ不満が蓄積されていたので、コザの暴動のシーンは、すごいカタルシスでした。ここが一番良かった。内地の男(木幡竜)が、「どうせ奴らは、デモくらいしか出来ない」と不敵な笑みを浮かべた直後だったので、余計です。あれはAI無しで、人海戦術でエキストラを大量に使っていました。感情を伝えるには、まだまだ人間の方が遥かに上です。

演技陣は皆熱演で、とても良かったです。ただ、広瀬すずも良かったと思いますが、どうしてこの役、二階堂ふみではないのだろう?と、ずっと思っていました。私はリアリティ至上主義ではありません。でもこの熱の籠った、沖縄の歴史を世の中に知らしめたいはずの作品の主要人物に、沖縄出身者が一人もいないのは、如何なものか?と思います。

「国宝」と並べて、ああだこうだと言われていますが、同列に語る意味が解らない。色々文句垂れていますが、当時の沖縄を再現した美術も素晴らしく、知らなかった沖縄の歴史、人々の想いを共有出来て、観て良かったと思っています。