| 2004年06月26日(土) |

【マルクスとスミスの勝負・・東欧4ケ国とミャンマー、タイ】 |

▼東欧四ケ国の旅 ドレスデン、マイセン、プラハ、ウィーン、ブタペスト

1998年6月13日〜6月20日(東欧四ケ国)

▼ミャンマー、タイの旅 ヤンゴン、ペグー、バンコック、アユタヤ

1998年7月8日〜7月13日(ミャンマー、タイ)

ベルリンの壁  予てからの念願がかなって、時間や仕事に制約されない自由人として、世界各国を巡り歩く夫婦二人旅ができるようになった。 予てからの念願がかなって、時間や仕事に制約されない自由人として、世界各国を巡り歩く夫婦二人旅ができるようになった。

メキシコから始まり、東ドイツ、チェコ、オーストリア、ハンガリー、ミャンマー、タイと廻ったところで、管見にすぎないが、富裕と貧困、発展と停滞、自由と統制、伝統と刷新ということについて考えさせられた。

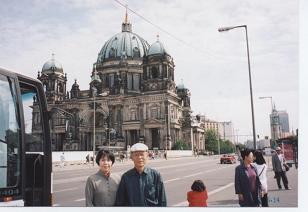

ベルリン聖堂 東ドイツのドレスデンはエルベ川の川畔に位置する美しい街である。16世紀以降ザクセン王国の首都として発達したが、アウグスト一世、通称アウグスト強王(1670〜1733) の時代に繁栄した。この王の在位中にドイツバロック建築の傑作、ツヴインガー城やビルニッツ城が建てられた。世界的にも貴重な絵画のコレクションやマイセンの陶磁器の開発と発展も同王の時代に行われた。 東ドイツのドレスデンはエルベ川の川畔に位置する美しい街である。16世紀以降ザクセン王国の首都として発達したが、アウグスト一世、通称アウグスト強王(1670〜1733) の時代に繁栄した。この王の在位中にドイツバロック建築の傑作、ツヴインガー城やビルニッツ城が建てられた。世界的にも貴重な絵画のコレクションやマイセンの陶磁器の開発と発展も同王の時代に行われた。

文化の都ドレスデンは多くの芸術家を輩出し、かつ迎え入れた。シラーは「ドン・カルロス」をこの地で書き上げたし、リヒャルトワーグナーは「さまよえるオランダ人」や「タンホイザー」をこの地のゼンパーオペラ劇場で初演した。「二人のロッテ」で有名な作家エーリッヒはドレスデンの生まれである。「エルベ川のフィレンツェ」とも謂われたこの美しいドレスデンの街は第二次世界大戦中の1945年2月の空襲で、一夜にして灰塵に帰した。戦後の復興は今なお続いているが、ツヴインガー城 始め、多くの歴史的建造物は散乱した瓦礫を集めて、あたかもジグゾーパズルのこまを嵌め込むようにして復元されたのである。 始め、多くの歴史的建造物は散乱した瓦礫を集めて、あたかもジグゾーパズルのこまを嵌め込むようにして復元されたのである。

それは、それは気の遠くなるような作業であるが、輝かしい歴史と伝統ある文化遺産に誇りを持つ市当局は、根気よく元通りの姿を蘇らせている。フラウエン教会は現在、このような復元工事の最中である。

ところでドレスデンの街中には古い建物が沢山残されて実用に供されているが、中には壁が剥げ落ちたり、硝子窓が壊れたままになっていて無人であることが、一目で判る建物があちこちに散見される。美しい街並であるだけにこれは痛ましい光景である。

聞いてみると、1989年の自由化以前の時代に、自分の所有物でない建物の補修には、居住者自身が自らの手で補修する程の熱意がないし、国や市にも補修にまで予算が廻らないという財政事情があって荒廃が進んだということである。しかも、自由化の時代がきて経済の混乱のため、東側では元の国営企業が倒産したり閉鎖されたりで、職を失った市民が西側へ移住し、住民のいなくなった建物の廃墟化が進んでいるというのである。

マイセンの陶磁器工場の見学を終えて、広大で豊穣な田畑や林を窓の外に眺めながら、バスはドイツとチェコの国境近くにさしかかった。自動車道路の道端に美しく着飾り、厚化粧の若い女性がちらほらと佇んでいる。一時停車した自家用車の運転手と窓越しに話をしている者もある。ガイドの説明によれば、自由化以降に出現したチェコの売春婦であるという。言われてよく目を凝らすと、簡易宿泊所のような建物もあり、店先にはやはり着飾ったそれとおぼしき女性が椅子に腰掛けていた。

自由化の影響で、統制からの解放を謳歌するためか或いは、経済混乱のため職を失ったためなのか判然とはしないが、若い女性が春をひさぐために国境線で道端に立つようになったのである。

プラハの街も美しい街並である。 プルタワ川の両岸に広がる街は「百塔の街」とも称えられ、塔が林立しており、バロック、ゴシック、ルネッサンス、アールヌーボー等中世以来のあらゆる建築様式をみることができるのであるがここでもドレスデンで見たと同じような、無人化した廃屋が散見されて痛ましい光景を点映している。これと同じようなことはブタペストの市内においても散見された。

オーストリヤのウイーンは森が深くて、水が綺麗な音楽の都であり、ハプスブルグ王朝の文化遺産を温存している歴史の街である。政治的には中立を守り世界の趨勢に立ち遅れることなく先進国の都市として繁栄している。

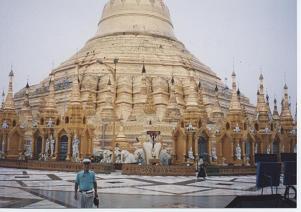

ミャンマーのヤンゴンで見たシェッダゴンパゴダ は金色に輝き、天高く聳える沢山の塔を持つ、華麗で巨大な寺院であった。何度もの地震に耐えてきたこのパゴダの原型は、15世紀中期に栄えたパゴーの女王シン・ソービューによって完成されたという。 は金色に輝き、天高く聳える沢山の塔を持つ、華麗で巨大な寺院であった。何度もの地震に耐えてきたこのパゴダの原型は、15世紀中期に栄えたパゴーの女王シン・ソービューによって完成されたという。

このパゴダの華麗と荘厳に比較して、街中を走行する日本製の中古車のトラックバスは常に、乗客で鈴なり状態であり、乞食や多くの幼い子供の物売りが観光客に群がる貧困さは痛ましい。一トン積みのトラックに四十人乗客を詰め込んで走るのが、通常であるという。また街中を往来する車は全て日

本製の中古車であり、日本の看板がそのまま残っている。例えば、横浜市の市バスがヤンゴン市内を走っているとの錯覚に陥るが如きである。

ミャンマーの古都ペグーのビルマ料理屋で昼食をしたときのこと。二階へ上がる階段の入り口で、民族衣装を纏った4〜5歳と見受けられる女児が、入ってくる日本人のお客にひとりひとり丁寧にお辞儀をしていた。その店には冷房設備が申し訳のようについてはいたが機能しておらず、大きな扇風機が生暖かい空気を、徒にかき混ぜていた。部屋に入った途端、異臭が鼻をついて、吐き気を催しそうになる程であった。

それでも料理が運ばれてくると、珍しさも手伝って、箸は皿から口へと自然に動いていた。そのうち涼しい風が背後からするので振り返ると、先程入り口で丁寧にお辞儀をしていた女児が額に汗しながら、団扇で一生懸命私を扇いでいるのである。親に強制されて、そうしているのか、自発的に親の家計の一助にと思ってそうしているのか、定かではないが、そのいたいけなさに、自分の孫の姿が重なって、思わずなにがしかのチップを握らせていた。これを受け取った時の彼女の嬉しそうにはじける笑顔はあどけなく、とても美しかった。

社会主義体制をとり、今なお軍事政権下にあって厳しい統制の中で貧困に呻吟するミャンマー人の苦悩を感じる。

タイのバンコックは近代化され、高層建築が立ち並び繁栄を誇っているかのように見える都市である。

タイのアユタヤで、ワットマハタード、 ワットラハバーナ等の遺跡を見学した。これらの遺跡は十四世紀にシャムに興ったアユタヤ王朝によって建立され繁栄した仏教寺院であるが、18世紀に創建されたビルマ王朝のアラウンパヤーによって攻撃され、1767年にアユタヤの王宮が陥落炎上したときに、一緒に破壊された。 ワットラハバーナ等の遺跡を見学した。これらの遺跡は十四世紀にシャムに興ったアユタヤ王朝によって建立され繁栄した仏教寺院であるが、18世紀に創建されたビルマ王朝のアラウンパヤーによって攻撃され、1767年にアユタヤの王宮が陥落炎上したときに、一緒に破壊された。

現在では、陸続きで隣接している両国でありながら、ミャンマーとタイではその近代化の進み具合や経済的な繁栄度において、格段の差が生じている。タイは世界の先進国の仲間入りが出来る程に発展しているが、ミャンマーは世界の最貧国の一つに数えられ、まだまだ多くの難関を潜らなければならない後進国であるといえよう。

暁の寺

僅か七か国の表面だけから見た、旅行者としての瞥見にすぎないが、豊かな国と貧しい国の違いは何に由来するのか考え込まざるをえない。

1917年のロシア革命から1991年のソ連崩壊まで、70年余の壮大な社会主義の実験は文化遺産の破壊と精神の荒廃という負の遺産しか残さなかったような気がしてならない。

1989年に東ヨーロッパ諸国で市民と労働者の変革運動が相次いで、ソ連型社会体制を崩壊させていったが、社会現象としてはドレスデンやプラハやブタペストで私が垣間見た、建物の荒廃であり、売春婦の出現なのであろう。

豊穣の大地に恵まれ、歴史上の一時期には隣国のタイを支配下においたこともある、ミャンマーの現在の姿は貧困と停滞そのものである。私が瞥見した社会現象は乞食や子供の物売りであり、乗客で鈴なりのトラックバスの往来である。これは頑に、社会主義に拘り、軍政を敷いて民衆の苦悩を省みない、為政者の無策無能に起因するものであると言わざるを得ない。

私流にいえば、見えざる神の手にその支配を委ねた市場原理と自由を、基

本理念とするアダムスミスと、生産手段の公有化と労働者階級の独裁を、基本理念とするマルクスとでは、アダムスミスに軍配が上がったといえるのではなかろうか。

|