| 2008年10月26日(日) |

三ノ輪から浅草へ遊女供養 |

三ノ輪の浄閑寺に行きたくなった。

明暦元年(1655)創建の浄土宗の寺院。安政2年(1855)の大地震の時、新吉原の多くの遊女がこの寺に葬られたことから、別名「投げ込み寺」と呼ばれるようになった。関東大震災や東京大空襲で焼死した遊女たちもこの寺に投げ込まれたといい、その数約一万一千人といわれるが、新吉原開業以来からの数は二万五千に及ぶという。その暗く悲しい遊女らの生涯に思いをはせた小説家、我系が敬愛する永井翁は、たびたび当寺を訪れていた。

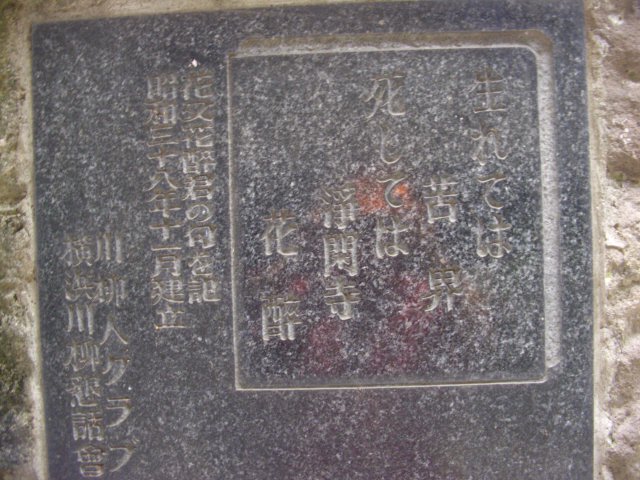

吉原遊女の供養塔

塔の台座に「生きては苦界、死しては浄閑寺」と刻む

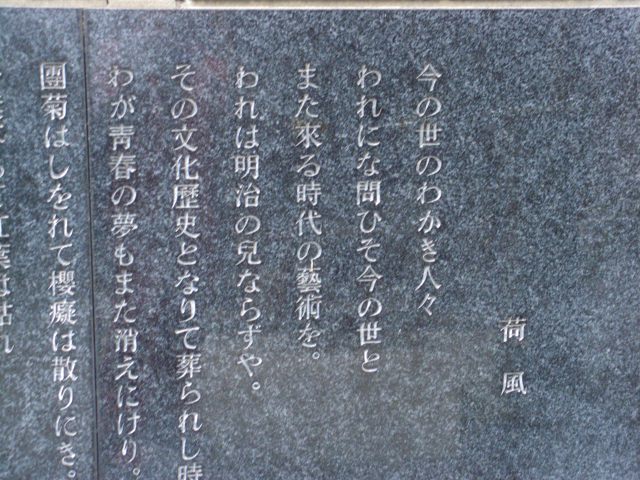

遺言によって立てられた荷風の碑(本当は此処に墓をたてよと遺言していたのに・・・)、谷崎潤一郎達の寄進による。

「昭和12年(1937)

六月廿二日。快晴。風涼し。朝七時桜を出て京町西河岸裏の路地をあちこちと歩む。起稿の小説主人公の住宅を定め置かむとてなり。日本堤を三ノ輪の方に歩み行くに、大関横町といふバス停のほとりに永久寺目黄不動の祠あるを見る。香烟脉ゝたり。掛茶屋の老婆に浄閑寺の所在を問ひ、鉄道線路下の道路に出るに、大谷石の塀をめぐらしたる寺即これなり。門を見るに庇の下雨風に洗われざるあたるに朱塗りの色の残りたるに、三十余年昔の記憶は忽ち呼返されたり。土手を下り小流に沿ひて歩みしむかしこの寺の門は赤く塗られたるなり。今門の右側にはこの寺にて開ける幼稚園あり。セメントの建物なり。門内に新比翼塚あり。本堂砌の左方に角海老若柴之墓あり。碑背の文に曰ふ。.....

六月以来毎夜吉原にとまり、後朝のわかれも惜しまず、帰り道にこのあたりの町のさまを見歩くことを怠らざりしが、今日の朝三十年ぶりにて浄閑寺を訪ひし時ほど心嬉しき事なかりき。近隣のさまは変わりたれど寺の門と堂字との震災に焼けざりしはかさねがさね嬉しきかぎりなり。余死するの時、後人もし余が墓など建てむと思はば、この浄閑寺の塋域娼妓の墓乱れ倒れたる間を選びて一片の石を建てよ。石の高さ五尺を越ゆるべからず、名は荷風散人墓の五字を以て足れりとすべし。...」

永井 荷風『断腸亭日乗』

僕も同じ場所に立ちました、90年たってからということですか・・・?

そして浅草へ雲行きが怪しい、龍土ので稽古太鼓センター

平成中村座のご先祖様は浅草寺先の千束通りから三ノ輪の新吉原に行く途中にあったのです。

篤姫ゆかりの常泉寺

に行く、帰り

ラーメン弁慶浅草店で食す。大雨

とんこつでかなり量が多い、雨降り

|